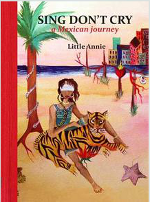

Little Annie, die in einer ganzen Reihe an Künsten unterwegs ist, ist keineswegs ein Chamäleon, auch wenn das gelegentlich behauptet wird. Wenn sie als Sängerin mit ganz unterschiedlichen Musikern von Crass bis Coil und Adrian Sherwood, von Larsen bis Baby Dee und natürlich Paul Wallfisch aktiv ist, spricht das zwar immer für einen flexiblen Draht zur kreativen Sprache anderer, und doch steuert sie dort stets ebenso viel von sich bei. Ihr Beitrag ist jedoch weit mehr als ihre mal forsche, mal etwas erschöpfter klingende Stimme in Alt. Ihr Name steht auch für eine ganz eigene elegante Abgewetztheit, einen ehrlichen, unbeschönigenden Optimismus und eine Stehauf-Mentalität, die auch den miesesten Szenarien noch etwas Kraftgebendes abzugewinnen weiß. All dies durchzieht auch Annies erste genuin literarische Veröffentlichung namens „Sing Don’t Cry“ – vordergründig betrachtet halb Reisebericht, halb Prosagedicht, doch bei genauerem Hinsehen vor allem eine ohne Eitelkeit wiedergegebene Erkundungsreise durch das eigene Selbst. Dabei versteht sie es, Bilder derart lebendig werden zu lassen, dass man als Leser das Gefühl bekommt, in Echtzeit dabei zu sein.

Little Annie, die in einer ganzen Reihe an Künsten unterwegs ist, ist keineswegs ein Chamäleon, auch wenn das gelegentlich behauptet wird. Wenn sie als Sängerin mit ganz unterschiedlichen Musikern von Crass bis Coil und Adrian Sherwood, von Larsen bis Baby Dee und natürlich Paul Wallfisch aktiv ist, spricht das zwar immer für einen flexiblen Draht zur kreativen Sprache anderer, und doch steuert sie dort stets ebenso viel von sich bei. Ihr Beitrag ist jedoch weit mehr als ihre mal forsche, mal etwas erschöpfter klingende Stimme in Alt. Ihr Name steht auch für eine ganz eigene elegante Abgewetztheit, einen ehrlichen, unbeschönigenden Optimismus und eine Stehauf-Mentalität, die auch den miesesten Szenarien noch etwas Kraftgebendes abzugewinnen weiß. All dies durchzieht auch Annies erste genuin literarische Veröffentlichung namens „Sing Don’t Cry“ – vordergründig betrachtet halb Reisebericht, halb Prosagedicht, doch bei genauerem Hinsehen vor allem eine ohne Eitelkeit wiedergegebene Erkundungsreise durch das eigene Selbst. Dabei versteht sie es, Bilder derart lebendig werden zu lassen, dass man als Leser das Gefühl bekommt, in Echtzeit dabei zu sein.

Im Zentrum stehen zwei Aufenthalte in Mexiko Ende der 90er, zu denen sie sich, wie es scheint, recht spontan entschieden hat, als es ihr im großstädtischen Amerika der Ostküste unbehaglich wurde: Das Leid von Freunden und diverse Zero Tolerance-Schikanen, dazu die vielen kleinen Sisyphos-Anforderungen des Alltags, die an David Bowies Zeile „always crashing in the same car“ denken lassen. Szenarien, über die Tom Waits ganze Alben und Harmony Korine eine Reihe an Drehbüchern hätte schreiben können, doch all dies zu beschreiben kann man getrost Annie selbst überlassen, der all dies ohne resignierte Abgeklärtheit gelingt. Was man bei all dem am meisten spürt, ist ein großes spirituelles Vakuum, dass danach schreit, mit Bedeutung gefüllt zu werden. In Mexiko, über das sie, wie sie schreibt, nicht viel mehr wusste als die gängigen Gemeinplätze, hatte sie dann gleich das Gefühl einer ganz merkwürdigen Heimkehr. Und dieses Gefühl seltsamer Vertrautheit durchzieht das ganze Buch, ob die Erzählerin nun in einem kleinen Fischerort am Golf weilt oder in der Millionenstadt, die der Europäer meist unter dem anglifizierten Namen „Mexico City“ kennt. Am deutlichsten wird dieses Gefühl, wenn sie den Anblick einer zufällig entdeckten Kirche beschreibt, die fast auf’s Haar dem Motiv eines ihrer Bilder gleicht. Zu einem zentralen Symbol wird das Gebäude auch deshalb, weil an der Stelle erstmals der (unorthodoxe) christliche Subtext deutlicher aufscheint, der sich im Laufe des Buches Epiphanie für Epiphanie entfalten wird.

Man könnte nun, angesichts der märchenhaften Farbenpracht des Schauplatzes, in dem alle Welt Bob Marley hört, ein prächtiges und im schlimmsten Fall auch etwas ethnokitschiges Idyll erwarten, aber Annie bleibt stets Realistin und denkt gar nicht daran, das Land ihrer Grand Tour, das „amerikanische Ägypten“, einseitig zu verklären und zur Projektionsfläche eines wie auch immer gearteten Zivilisationsüberdrusses zu machen. Mexiko ist auch das Land, in dem sie den ersten Wal-Mart gesehen hatte, obwohl sie dort gewiss nicht den American Way of Life gesucht hat. Zwischendrin geht sie hart mit der Geschichte des Landes ins Gericht, vergleicht den Eroberer und Tagedieb Hérnan Cortez mit Idi Amin und Milosevic, und der Tagtraum, in dem sie Cortez’ Schädel in der Hand hält und nicht wirklich stolz auf den Besitz der seltsamen Reliquie ist, gehört zu den humorigsten Passagen des Buches. Auch positive Klischees werden entlarvt, und diejenigen, die sie suchen – “Snug Hippies” und Pseudoaussteiger – stören eher.

Die Alchemie der persönlichen Verwandlung wird allerdings in vollen Zügen festgehalten und dabei natürlich auch das Land, dem sie ihren eigenen spirituellen und künstlerischen Neubeginn verdankt. Die Hauptstadt wird keineswegs zu einem exotischen Idyll verklärt, erscheint jedoch ebenso wenig als der oft beschworene Alptraum aus Chaos, Schmutz und Kriminalität, und ausgerechnet im vermeintlichen Moloch, durch die der Leser wie durch ein enormes Musikvideo geführt wird, erliegt sie vollends der Magie des heidnisch-katholischen Synkretismus und der Anziehungskraft des Indigenen. Eine ihrer literarischen Stärken ist es, dass der lyrischen Text mit seinen zahllosen Tempowechseln und seinen bunten Beschreibungen sowohl musikalisch als auch visuell gefangen nimmt – ist man erst einmal von Annies Erzählweise gebannt, so entsteht vor dem geistigen Auge des Lesers eine surreale Animation, die selbstredend auf ihren farbenfrohen Gemälden basiert, in denen kubistische Betonklötze, Gottesmütter und blühende Vegetation eine eigene Welt schaffen, die modern und archaisch, christlich und heidnisch zugleich ist.

Für Little Annie begann nach ihren Mexico-Reisen eine neue Phase künstlerischer Produktivität, deren Resultat einige Bilderzyklen und bislang drei Torch Song-Alben sind. Kurz nach ihrer Rückkehr nach New York ereignete sich auch das Attentat auf das World Trade Centre – auch dies wird nicht zugunsten eines albernen Happy Ends ausgespart, und es ist auch gar nicht nötig, um den positiven, lebensbejahenden Grundtenor des Buches aufrecht zu erhalten. Sollte man für „Sing Don’t Cry“ eine Stilbezeichnung finden, so würde ich ganz altbacken für den Magischen Realismus plädieren, eine Richtung, die sicher nicht aus Zufall in Lateinamerika ihre besten und bekanntesten Exponenten hervorgebracht hat. „I remember not remembering what I was runnig from“ lautet eine Zeile kurz vor Ende des Buches, die man als Fazit einer gelungenen Verwandlung verstehen kann. Wem das Buch ebensolche Freude bereitet hat wie mir, der darf sich schon auf Annies vollständige Autobiografie freuen, die für Ende des Jahres angekündigt ist, sowie auf das neue Album zusammen mit Baby Dee. (U.S.)

Verlag: Existencil Press