Am 16. April 1746 ereignete sich auf dem schottischen Culloden Moor die letzte und zugleich wohl brutalste Schlacht auf dem Boden des neuzeitlichen Großbritannien. Als Kampfparteien standen sich um Unabhängigkeit, aber auch um überregionale Macht kämpfende schottische Rebellen unter dem Kommando des im Exil geborenen Bonnie Prince Charlie und eine bis auf die Zähne bewaffnete englische Regierungsarmee unter der Führung des berüchtigten “Schlächters” Cumberland gegenüber. Aus dem Blickwinkel der Fürsten und Feldherren war dieser Krieg (den man nach dem Schotten King James “Jacobite Rebellion” nannte) ein Kampf der Dynastien, allgemeiner natürlich auch ein Kräftemessen konkurrierender Konfessionen, denn es standen sich Katholiken und Anglikaner gegenüber. Ebenso sehr jedoch handelte es sich dabei um eine Auseinandersetzung zweier benachbarter Völker, von denen eines soeben in der frühen Moderne angekommen war, während das andere an seiner traditionellen, regionalistischen Lebensweise hing. Die Schlacht bei Culloden bildet den Höhe- und zugleich Endpunkt dieses Krieges und war in ihrem Ausgang schnell entschieden: In nur etwas mehr als einer Stunde besiegte die rund neuntausend Mann starke Regierungsarmee eine etwa halb so große Zahl erschöpfter Highlander. „In one hour and eight minutes by bayonet, musket fire, round shot and grape shot the Highland Clansmen, armed with bull skin shields and claymores, are reduced to ‘twitching limbless corpses’“, heißt es im Abspann von Peter Watkins Spielfilm „Culloden“ (1964), der die Ereignisse schon früh mit Gräueltaten des Vietnam-Krieges in Verbindung brachte. Auch nach der Schlacht kam es noch zu Übergriffen marodierender Regierungstruppen an der regionalen Bevölkerung. Zu den Lieblingsbeschäftigungen der Zivilisierten zählte dabei das gelegentliche Kastrieren von Hochlandbarbaren, die man lebend fangen konnte – die konnten auf dem Weg lernen, was es heißt, im Jahrhundert der Aufklärung und Emanzipation angekommen zu sein.

Am 16. April 1746 ereignete sich auf dem schottischen Culloden Moor die letzte und zugleich wohl brutalste Schlacht auf dem Boden des neuzeitlichen Großbritannien. Als Kampfparteien standen sich um Unabhängigkeit, aber auch um überregionale Macht kämpfende schottische Rebellen unter dem Kommando des im Exil geborenen Bonnie Prince Charlie und eine bis auf die Zähne bewaffnete englische Regierungsarmee unter der Führung des berüchtigten “Schlächters” Cumberland gegenüber. Aus dem Blickwinkel der Fürsten und Feldherren war dieser Krieg (den man nach dem Schotten King James “Jacobite Rebellion” nannte) ein Kampf der Dynastien, allgemeiner natürlich auch ein Kräftemessen konkurrierender Konfessionen, denn es standen sich Katholiken und Anglikaner gegenüber. Ebenso sehr jedoch handelte es sich dabei um eine Auseinandersetzung zweier benachbarter Völker, von denen eines soeben in der frühen Moderne angekommen war, während das andere an seiner traditionellen, regionalistischen Lebensweise hing. Die Schlacht bei Culloden bildet den Höhe- und zugleich Endpunkt dieses Krieges und war in ihrem Ausgang schnell entschieden: In nur etwas mehr als einer Stunde besiegte die rund neuntausend Mann starke Regierungsarmee eine etwa halb so große Zahl erschöpfter Highlander. „In one hour and eight minutes by bayonet, musket fire, round shot and grape shot the Highland Clansmen, armed with bull skin shields and claymores, are reduced to ‘twitching limbless corpses’“, heißt es im Abspann von Peter Watkins Spielfilm „Culloden“ (1964), der die Ereignisse schon früh mit Gräueltaten des Vietnam-Krieges in Verbindung brachte. Auch nach der Schlacht kam es noch zu Übergriffen marodierender Regierungstruppen an der regionalen Bevölkerung. Zu den Lieblingsbeschäftigungen der Zivilisierten zählte dabei das gelegentliche Kastrieren von Hochlandbarbaren, die man lebend fangen konnte – die konnten auf dem Weg lernen, was es heißt, im Jahrhundert der Aufklärung und Emanzipation angekommen zu sein.

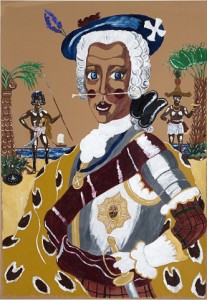

Die Schlacht bei Culloden ist auch Thema einer aktuellen Bilderserie des schottischen Künstlers Andrew Gilbert, über den African Paper schon mehrfach berichtet hat, u.a. im Zusammenhang seiner Ausstellung mit David Tibet in Berlin. Der Zyklus von 13 Bildern und einer ganzen Reihe von weiteren Objekten war im Herbst vorigen Jahres in der Hamburger “power galerie” zu sehen und ist nun in einem Ausstellungskatalog zusammengestellt. Neben Abbildungen seiner Gemälde und Zeichnungen sowie Fotos verschiedener Masken, Skulpturen und Assemblagen sind auch eine Reihe von Aufnahmen zu sehen, welche die Bilder im Kontext des Raumes und seiner auf Kiltstoffen und schottischen Landesfarben basierenden Dekoration zeigen. So ist jedes der Bilder für sich und als Teil einer zusammenhängenden Arbeit mit Installationscharakter zu betrachten. Gilbert, der das Schlachtfeld von Culloden mit seinem imposanten Denkmal schon als Kind besuchte, stellt in seinen Bildern nicht nur Kampfszenen dar, sondern hebt vor allem einzelne Figuren des Geschehens in Form fantasievoller Porträts hervor – namenlose Allegorien und ebenso allegorische Akteure der realen Geschichte. Das besondere an diesen zum Teil an Expressionismus und Verismus angelehnten Darstellungen ist, dass Gilbert den Figuren und ihren Accessoires das Kolorit typischer Kolonialausstellungen des 19. Jahrhunderts verleiht, bei denen „exotische und primitive Völker” zur Unterhaltung des europäischen Bürgertums vorgeführt wurden – zur Befriedigung eskapistischer Sehnsüchte, aber auch zur kontrastierenden Hervorhebung der eigenen ökonomischen, technologischen und intellektuellen Fortschrittlichkeit.

Die Schlacht bei Culloden ist auch Thema einer aktuellen Bilderserie des schottischen Künstlers Andrew Gilbert, über den African Paper schon mehrfach berichtet hat, u.a. im Zusammenhang seiner Ausstellung mit David Tibet in Berlin. Der Zyklus von 13 Bildern und einer ganzen Reihe von weiteren Objekten war im Herbst vorigen Jahres in der Hamburger “power galerie” zu sehen und ist nun in einem Ausstellungskatalog zusammengestellt. Neben Abbildungen seiner Gemälde und Zeichnungen sowie Fotos verschiedener Masken, Skulpturen und Assemblagen sind auch eine Reihe von Aufnahmen zu sehen, welche die Bilder im Kontext des Raumes und seiner auf Kiltstoffen und schottischen Landesfarben basierenden Dekoration zeigen. So ist jedes der Bilder für sich und als Teil einer zusammenhängenden Arbeit mit Installationscharakter zu betrachten. Gilbert, der das Schlachtfeld von Culloden mit seinem imposanten Denkmal schon als Kind besuchte, stellt in seinen Bildern nicht nur Kampfszenen dar, sondern hebt vor allem einzelne Figuren des Geschehens in Form fantasievoller Porträts hervor – namenlose Allegorien und ebenso allegorische Akteure der realen Geschichte. Das besondere an diesen zum Teil an Expressionismus und Verismus angelehnten Darstellungen ist, dass Gilbert den Figuren und ihren Accessoires das Kolorit typischer Kolonialausstellungen des 19. Jahrhunderts verleiht, bei denen „exotische und primitive Völker” zur Unterhaltung des europäischen Bürgertums vorgeführt wurden – zur Befriedigung eskapistischer Sehnsüchte, aber auch zur kontrastierenden Hervorhebung der eigenen ökonomischen, technologischen und intellektuellen Fortschrittlichkeit.

Eine solche Interpretationen der Jakobiten-Rebellion mag manchen gewagt erscheinen, vermittelt aber in Form eines erweiterten Kolonialismus-Begriffs eine ganze Reihe an neuen Perspektiven: auf Aspekte der innereuropäischen Geschichte, auf die Kolonialkriege des British Empire, v.a. aber auf den kolonialen, exotisierenden Blick der Briten des 18. Jahrhunderts, der sich auch im Rahmen eines Bürger- oder Bruderkrieges nach der typischen Dichotomie „zivilisiert versus wild“ ausrichtete und auf den Feind die Kehrseite des eigenen Selbstbildes projizierte. Das Kritische an Gilberts oft kindlich-karrikaturesken Sujets ist auch und vor allem eine Kritik an Wahrnehmungsgewohnheiten.

Gilbert deckt in seiner hybriden Motivwahl verborgene Gemeinsamkeiten auf und legt Facetten des britischen Imperialismus bloß, die meist vernachlässigt werden, aber keineswegs völlig unbekannt sind. Bereits 1961 bemerkte der Autor John Prebble, dass ein britischer Soldat damals den Anblick der schottischen Hochland-Rebellen als ebenso befremdend empfunden haben muss wie zirka hundert Jahre später ein Kolonialoffizier die erste Begegnung mit Zulu-Kriegern in Südafrika. Die beinahe selbstverständliche Vermischung britischer und indigener Motive in der Ikonografie seiner Bilder war stets eine große Stärke Gilberts, und verlieh seinen Bilderserien aus der Geschichte des British Empire eine irritierende Mehrdeutigkeit. Im Rahmen seines derzeitigen Themas überzeugt diese Überblendung auf ganz eigene Art.

Gilbert deckt in seiner hybriden Motivwahl verborgene Gemeinsamkeiten auf und legt Facetten des britischen Imperialismus bloß, die meist vernachlässigt werden, aber keineswegs völlig unbekannt sind. Bereits 1961 bemerkte der Autor John Prebble, dass ein britischer Soldat damals den Anblick der schottischen Hochland-Rebellen als ebenso befremdend empfunden haben muss wie zirka hundert Jahre später ein Kolonialoffizier die erste Begegnung mit Zulu-Kriegern in Südafrika. Die beinahe selbstverständliche Vermischung britischer und indigener Motive in der Ikonografie seiner Bilder war stets eine große Stärke Gilberts, und verlieh seinen Bilderserien aus der Geschichte des British Empire eine irritierende Mehrdeutigkeit. Im Rahmen seines derzeitigen Themas überzeugt diese Überblendung auf ganz eigene Art.

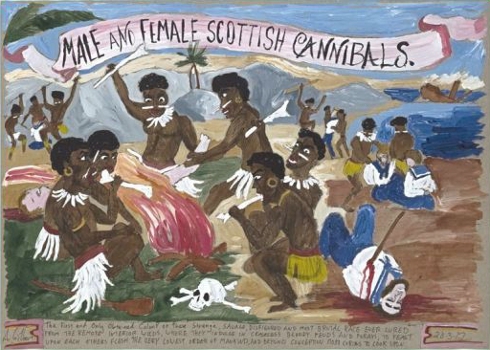

Verleiht der Künstler seinen spielzeugartigen Soldaten und Rebellen afrikanische Gesichtszüge, dann ist das zunächst ein recht simpler Kunstgriff. Dass diese und ähnliche Kombinationen nicht platt und bemüht wirken, liegt neben der spielerischen Unbekümmertheit auch an den vielen Objekten, die sämtliche Figuren in den Bildern umgeben. Diese Objekte sind nichts weniger als Staffage, viel eher lustvoll präsentierte Fetische und natürlich unmissverständliche Hinweisschilder, die stets zugleich auf den innerbritischen wie auf den kolonialen Schauplatz refierieren. Blutige, zerfetzte Gliedmaßen und auf Pfähle gespießte Köpfe – Motive, die man allen Geschichtskenntnissen zum Trotz in Europa doch nur in antiken oder mittelalterlichen Settings ohne Irritation betrachtet. Tribalistisch verzierte Schilde der Schotten und martialische Perkussionsinstrumente der englischen Avantgardisten des Fortschritts. Allerlei Federbüschel und folkloristisch anmutende Gewänder, die mit dem Primitivismus der Darstellung bestens harmonieren. Unter den Skulpturen zudem Masken, die auf den ersten Blick melanesischen Ursprungs sein könnte, bei genauerem Hinsehen jedoch moderne europäische Züge tragen. Aufgepfropofte alpine Rehbocksgeweihe verleihen den hybriden Wesen eine groteske Unmissverständlichkeit. Ich will nicht mit großen Worten von einer Dialektik von Zivilisation und Barbarei ankommen, denn das würde dem unverquasten Charakter von Gilberts Szenen widersprechen, aber eine Hommage an ein unausrottbares Archaisches unterstelle ich dem Maler gerne. Diese vermittelt die Idee, dass das moderne Europa nicht nur ferne Kontinente, sondern zuerst sich selbst durch koloniale Gewalt auf Vordermann gebracht hat. Neben dieser Duchmischung und Überblendung der Schauplätze finden sich in der Serie auch ein paar nicht-schottische Sujets, die den Konnex umso mehr betonen. Da wäre das kleinformatige “Dead and Dying Slaves”, das den reizvoll-projektiven Exotismus eines Paul Gaugin zu persiflieren scheint, sowie das infantil-lüsterne “Leopard Man Kills Zebra Woman”. “Male and Female Scottish Cannibals” schlägt dann wieder deutlicher die Brücke zum Culloden-Thema. So, oder zumindest so ähnlich stellte sich wohl der englische Feingeist seine Nachbarn vom Norden der Insel vor. Für Gilbert ist das letztlich ein großer Spaß, bildete “das Indigene” in seinen Bildern doch stets ein Identifikationsmuster, bei dem sämtliche Klischees ins Positive gewendet werden. Der Maler selbst macht es sich auch diesmal nicht auf dem Logenplatz einer moralisierenden Außensicht bequem, und lässt sich am Ende von zwei afrikanischen Dienern – welch ein Kolonial-Idyll – sein Dinner servieren. Auch im Antlitz von Bonnie, der Shaka Zulu als einen Wiedergänger erscheinen lässt, meint man für einen Moment das rußgeschwärzte Gesicht des Malers zu erkennen.

Neben dieser Duchmischung und Überblendung der Schauplätze finden sich in der Serie auch ein paar nicht-schottische Sujets, die den Konnex umso mehr betonen. Da wäre das kleinformatige “Dead and Dying Slaves”, das den reizvoll-projektiven Exotismus eines Paul Gaugin zu persiflieren scheint, sowie das infantil-lüsterne “Leopard Man Kills Zebra Woman”. “Male and Female Scottish Cannibals” schlägt dann wieder deutlicher die Brücke zum Culloden-Thema. So, oder zumindest so ähnlich stellte sich wohl der englische Feingeist seine Nachbarn vom Norden der Insel vor. Für Gilbert ist das letztlich ein großer Spaß, bildete “das Indigene” in seinen Bildern doch stets ein Identifikationsmuster, bei dem sämtliche Klischees ins Positive gewendet werden. Der Maler selbst macht es sich auch diesmal nicht auf dem Logenplatz einer moralisierenden Außensicht bequem, und lässt sich am Ende von zwei afrikanischen Dienern – welch ein Kolonial-Idyll – sein Dinner servieren. Auch im Antlitz von Bonnie, der Shaka Zulu als einen Wiedergänger erscheinen lässt, meint man für einen Moment das rußgeschwärzte Gesicht des Malers zu erkennen.

Gilberts Bilder sind ein origineller Beitrag zur kritischen Geschichtsschreibung, und noch viel mehr macht ihre jungenhafte Abenteuerlust einfach Spaß (dicke Nerven und ebensolche Magenwände setze ich voraus). Außerdem sind sie auf verschiedene Art aktuell. Ein Beispiel ist die derweil heiß diskutierte Darstellung von sogenannten Schwarzen in einer Zeit, in der Pipi Langstrumpf und Tarantino wohl öfter in einem Satz genannt werden als je zuvor. Ob es um heute nicht mehr salonfähige Begriffe in einer altbackenen Kindersprache geht, oder um eine Aufarbeitung der amerikanischen Sklaverei, die auch vor coolem Klamauk nicht zurück schreckt – stets geht es um die Frage, wie man Angehörige zum Teil auch heute noch benachteiligter  Gruppen respektvoll behandelt, wie unbeschwert man dabei vorgehen darf, wie wichtig Ettikette ist und welche Rolle letztlich Bilder und Sprache dabei spielen. Diskurs-Fundamentalisten, nach deren pauschalen Vorstellungen man eine Gruppe nur respektieren kann, indem man sie als solche ignoriert, würden sich wohl auch an Gilberts kolonialen Sujets stören, ungeachtet der Tatsache, dass die Afro/Asia-Klischees vor allem den kolonialen Blick ad absurdum führen. In genau dem Licht muss man aber auch seine aktuellen Arbeiten sehen, in denen der Afrikaner zum Symbol für einen in diversen kulturellen Konfrontationen wirksamen xenophoben Blick wird.

Gruppen respektvoll behandelt, wie unbeschwert man dabei vorgehen darf, wie wichtig Ettikette ist und welche Rolle letztlich Bilder und Sprache dabei spielen. Diskurs-Fundamentalisten, nach deren pauschalen Vorstellungen man eine Gruppe nur respektieren kann, indem man sie als solche ignoriert, würden sich wohl auch an Gilberts kolonialen Sujets stören, ungeachtet der Tatsache, dass die Afro/Asia-Klischees vor allem den kolonialen Blick ad absurdum führen. In genau dem Licht muss man aber auch seine aktuellen Arbeiten sehen, in denen der Afrikaner zum Symbol für einen in diversen kulturellen Konfrontationen wirksamen xenophoben Blick wird.

Der vierzigseitige Katalog erschien in Din A4-Heftformat im Eigenverlag der power galerie. (U.S.)

Abbildungen: The End Of The Jacobite Rebellion, Culloden April 16th 1746, Bonnie Prince Charlie 1745, Male and Female Scottish Cannibals. Foto: Zsu Szabó.