Mit etwas Glück und der Gunst des Zufalls könnte es passieren, dass einem irgendwann in einer urigen Kaschemme ein etwas schräges, aber ungemein treffsicheres Tremolieren entgegen schallt. Ins Gespräch mit der Begleitung vertieft und mit dem Drink seiner Wahl in der Hand nimmt man das stimmungsvolle Spiel der stromlosen Gitarre zuerst nur als Hintergrundbeschallung wahr, und erst wenn die eigensinnige Frauenstimme, fragil und energisch zugleich, die Geschichte eines ungeduldigen Pyromanen anstimmt, der ein ganzes Stadtviertel abfackelt, lässt man sich dann doch etwas bereitwilliger ablenken. Beim ersten Blick auf die Bühne denkt man vielleicht eine Sekunde lang bei Marissa Nadler zu sein, doch nur so lange bis die Sängerin die Haare aus dem Gesicht streicht und wie eine Figur aus der „Dreigroschenoper“ Kopf und Stimme hebt und im Brustton der Mitteilsamkeit verkündet, dass Kannibalen schlicht Hunger haben und dass allen Exhibitionisten zunächst einmal ungewöhnlich warm ist. Fast allen, muss ich korrigieren, und man fragt sich vielleicht, ob da einfach der spontan dahingeworfene Satz eines Psychoanalytikers zitiert und parodiert wird – bis einem weitere Geschichten über harleyfahrende Komplexbolzen, verlorene Mäntel und verliebte Geschwister in den Bann ziehen.

Mit etwas Glück und der Gunst des Zufalls könnte es passieren, dass einem irgendwann in einer urigen Kaschemme ein etwas schräges, aber ungemein treffsicheres Tremolieren entgegen schallt. Ins Gespräch mit der Begleitung vertieft und mit dem Drink seiner Wahl in der Hand nimmt man das stimmungsvolle Spiel der stromlosen Gitarre zuerst nur als Hintergrundbeschallung wahr, und erst wenn die eigensinnige Frauenstimme, fragil und energisch zugleich, die Geschichte eines ungeduldigen Pyromanen anstimmt, der ein ganzes Stadtviertel abfackelt, lässt man sich dann doch etwas bereitwilliger ablenken. Beim ersten Blick auf die Bühne denkt man vielleicht eine Sekunde lang bei Marissa Nadler zu sein, doch nur so lange bis die Sängerin die Haare aus dem Gesicht streicht und wie eine Figur aus der „Dreigroschenoper“ Kopf und Stimme hebt und im Brustton der Mitteilsamkeit verkündet, dass Kannibalen schlicht Hunger haben und dass allen Exhibitionisten zunächst einmal ungewöhnlich warm ist. Fast allen, muss ich korrigieren, und man fragt sich vielleicht, ob da einfach der spontan dahingeworfene Satz eines Psychoanalytikers zitiert und parodiert wird – bis einem weitere Geschichten über harleyfahrende Komplexbolzen, verlorene Mäntel und verliebte Geschwister in den Bann ziehen.

Sollte sich eine solche Situation ereignen, dann ist man zweifellos auf einem Konzert von Fee Reega gelandet und macht gerade Bekanntschaft mit ihrem freud’schen Problemfolk – ein Begriff, der hin und wieder auf Konzertflyern zu finden ist, und der sicher mal irgendwann nach einer Show in weinseliger Runde fiel. Ja, Fees Texte sind ungemein psycho, handeln nicht selten von zerfahrenen Liebschaften und unkeuschen Begierden, und in der Version, wie sie das vor rund drei Jahren auf ihrem Debüt „Herr Keine Beine“ unter die Hörer brachte, was es mir fast ein bisschen zu viel dessen, was man landläufig Seelenstriptease nennt. Vielleicht bin ich doch ein sonnigeres Gemüt, als ich dachte, oder es ist die Vorstellung selbst so offen Emotionales auf die Bühne bringen zu müssen, jedenfalls war mein Gedanke zuerst, dass es mir auf Englisch sicher mehr zusagen würde. Gegen all das steht ein Hang zum leicht Skurrilen, der ihre Pop gewordene Analytikercouch von Beginn an begleitete und mir stets sympathisch war, und hat man diese Seite ihrer Texte, ihrer Stimmkunst und ihrer Ansagen zwischen den Songs erst einmal entdeckt, dann sieht und hört man alles ohnehin ganz anders.

In der Zwischenzeit ist viel passiert. Woodland Recordings brachte einiges an Musik von ihr heraus, und zwei maßgebliche Entwicklungen sind zu verzeichnen: Zum einen entwickelte sich das leicht Skurrile hin zum offen Bizarren und das zuvor latent vorhandene Satireelement bekam einen viel größeren Stellenwert – und das keineswegs zuungunsten der Tiefe der Musik. Zum anderes begrenzt Fee, deren Weg von Süddeutschland über Berlin nach Madrid führte, ihr Textrepertoire längst nicht mehr auf ihre Muttersprache, und so finden sich auf ihren weiteren Album diverse Songs auf Spanisch und Englisch. Warum aus dieser Entwicklung also nicht gleich ein programmatisches Konzept machen?

Ob die Entscheidung, das mit „Savagery“, „Salvajada“ und „Wildheit“ gleich dreifach betitelte Album als 3CD-R-Box herauszubringen, die das Album jeweils komplett in deutscher, spanischer und englischer Fassung enthält, anfangs aus einer Not geboren wurde – ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass die Sängerin sich bei einigen der Stücke nicht auf eine bestimmte Sprache einigen konnte und deshalb den Entschluss mit den drei Versionen fasste. Wie dem auch sei, der Entschluss war gut, und die Resultate vermitteln einmal mehr die Erfahrung, wie stark doch eine Gesangssprache den Charakter einer Musik mitprägt, gerade wenn der Rest vollkommen identisch ist. Musikalisch ist das Werk geprägt von einem niemals überladenen, aber auch keineswegs minimalen Bandsound, bei dem jedes Stück mit eigenen, oft ungewöhnlichen Ideen aufwartet, bei denen die Begleitmusiker aus Fees spanischem Umfeld sicher mehr als nur ein Wort mitreden durften. Neben der obligatorischen Zupfgitarre sorgen Banjo, Slide Guitar, Cheerleadergetrommel, eine groovige Orgel und ein launiges Honkytonk-Piano für ganz unterschiedliche Settings. Man wird von der Bar eines Offizierskasinos direkt in die Swinging Sixties gebeamt, nur um sich kurz darauf vor einer Kabarettbühne oder in der Weite der spanischen Landschaft wieder zu finden, die rau ist, sich aber dennoch – zwinkernden Auges, selbstredend – verklären und romantisieren lässt.

Vielleicht sind die meisten Texte ursprünglich auf deutsch entstanden – aufgrund einiger Reime kommt es mir manchmal so vor. Ich gebe der deutschen Version schon deshalb den Vorzug, weil die stets von bizarrem Humor durchzogenen Feinheiten hier umso deutlicher werden. Von feinfühlig-exzentrischen Charakterstudien wie „Dorian“ und „Der Mann, der Heroin raucht“ über ebenso feinfühlige Geschichten über das Loslassen („Andere Länder“) bis hin zu zirkushaften Gassenhauern („Gib mir eine Pistole“) ist alles dabei, viele Songs geben Anekdoten wieder über den Aufenthalt der Sängerin in einem nordspanischen Dorf. Der spezielle Humor der Texte lässt sich nur schwer beschreiben, denn er funktioniert v.a. im Zusammenspiel mit Melodie, Gesang und instrumenteller Begleitung. Die Wirkung der Musik verändert sich erwartungsgemäß propositional zur Distanz, die man zur jeweiligen Sprache hat. So empfand ich dann auch die spanische Version am meisten „eskapistisch“: Die Musik wirkt hintergründiger, verlangt weniger Aufmerksamkeit und offenbart noch mehr Einzelheiten des Instrumentenspiels.

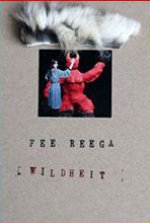

Die handgemachte Box ist auf hundert Exemplare limitiert und wird hoffentlich noch einmal neu aufgelegt. Sie enthält zwei Fotografien des roten Teufels aus dem Song „Dorian“, sowie Fetzen eines ururalten Hasenfells. Außerdem alle Texte in drei Sprachen und jede Menge bunten Flitterkram. Tipp! (U.S.)