Ursprünglich waren es vor allem Personen in stilvoller Montur und markanter Pose, die der Fotograf Charles Fréger in Hunderten von Porträts dokumentierte. Schon in jungen Jahren erarbeitete er sich ein Renommee als Modefotograf, doch sein besonderes Interesse galt Uniformen, meist solchen aus früheren Epochen und auch gerne aus Ländern wie Indien und China: Soldaten, Wachleute und andere Bedienstete als typisierte Boten einer fremden Welt. Der Exotismus dieser Arbeiten springt einem gleich in seiner ganzen Künstlichkeit entgegen – als perfekte Projektionsfläche, die einem das ersehnte Andere präsentiert und doch stets zeigt, dass es allem voran für den modernen westlichen Blick gemacht war, der im Schnitt ähnlich uniform ist wie die abgelichteten und gierig konsumierten Posen. Doch hier wurde nicht einfach exotischer Historienkitsch produziert. Dieser wurde vielmehr aus unterschiedlichen Blickwinkeln erforscht, wurde kritisch vorgeführt, ohne seine schönen Seiten zu leugnen, die schließlich Grund für seine Anziehungskraft sind.

Ursprünglich waren es vor allem Personen in stilvoller Montur und markanter Pose, die der Fotograf Charles Fréger in Hunderten von Porträts dokumentierte. Schon in jungen Jahren erarbeitete er sich ein Renommee als Modefotograf, doch sein besonderes Interesse galt Uniformen, meist solchen aus früheren Epochen und auch gerne aus Ländern wie Indien und China: Soldaten, Wachleute und andere Bedienstete als typisierte Boten einer fremden Welt. Der Exotismus dieser Arbeiten springt einem gleich in seiner ganzen Künstlichkeit entgegen – als perfekte Projektionsfläche, die einem das ersehnte Andere präsentiert und doch stets zeigt, dass es allem voran für den modernen westlichen Blick gemacht war, der im Schnitt ähnlich uniform ist wie die abgelichteten und gierig konsumierten Posen. Doch hier wurde nicht einfach exotischer Historienkitsch produziert. Dieser wurde vielmehr aus unterschiedlichen Blickwinkeln erforscht, wurde kritisch vorgeführt, ohne seine schönen Seiten zu leugnen, die schließlich Grund für seine Anziehungskraft sind.

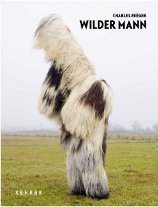

Es war der Künstler selbst, der vor einiger Zeit von einer Kehrseite seines ästhetischen Verständnisses sprach, einer Seite, die sich mit dem Wilden, Ungestylten identifiziert, das sich vor allem in naturverbundenen Lebensformen und ihren zahlreichen religiösen Praktiken findet. Vielleicht hätte man bei einem Exoten wie Fréger nun erwartet, dass er das Urtümliche in entlegenen Weltregionen sucht – letztlich fand er es im archaischen Subtext seiner eigenen westlichen Kultur, an Orten, an denen die stärkste Verbindung zu dem besteht, was man früher etwas verniedlichend „Naturvölker“ nannte (und wofür man heute meist den ebenfalls etwas unbeholfenen Begriff des „Indigenen“ verwendet, der immer schon die Präsenz einer Fremdherrschaft impliziert). Das Motiv, das er in zahlreichen Bildern inszenierte und zu dem nun ein Fotoband vorliegt, ist relativ klar umrissen: Es handelt sich um die Figur des Wilden Mannes und verwandte Gestalten, die in den schriftlich fixierten  Mythen der Welt seit dem Gilgameschepos vorkommen, und die neben Zeugnissen von hochliterarischem Rang (Shakespeare, Swift, Rousseau) vor allem in der Welt der Märchen und Sagen und im regionalen Brauchtum überlebt haben. Im europäischen Aberglauben erscheint der Wilde Mann als ein menschliches Wesen, das im Unterschied etwa zum Waldschrat keine geisterhaften, im Unterschied zum Werwolf wiederum keine tierischen Eigenschaften besitzt – wenngleich es Mythen gibt, die die Ursprünge seiner Existenz auf Verbindungen zwischen Bären und Menschen zurückführen. Übernatürliche Kräfte wie Hellsicht sind zudem ebenso wenig ausgeschlossen wie eine unkultivierte (vulgo: animalische) Lebensweise.

Mythen der Welt seit dem Gilgameschepos vorkommen, und die neben Zeugnissen von hochliterarischem Rang (Shakespeare, Swift, Rousseau) vor allem in der Welt der Märchen und Sagen und im regionalen Brauchtum überlebt haben. Im europäischen Aberglauben erscheint der Wilde Mann als ein menschliches Wesen, das im Unterschied etwa zum Waldschrat keine geisterhaften, im Unterschied zum Werwolf wiederum keine tierischen Eigenschaften besitzt – wenngleich es Mythen gibt, die die Ursprünge seiner Existenz auf Verbindungen zwischen Bären und Menschen zurückführen. Übernatürliche Kräfte wie Hellsicht sind zudem ebenso wenig ausgeschlossen wie eine unkultivierte (vulgo: animalische) Lebensweise.

In einem Begriff wie „unkultiviert“ steckt natürlich die jahrhundertealte Geschichte eines Ideologems, das sich in historisch variablen Ausprägungen und doch wie ein unübersehbarer roter Faden durch die Epochen hinweg am Leben erhielt, von der Christianisierung Europas über die humanistischen und aufgeklärten Jahrhunderte bis in die moderne, globalisierte Gegenwart. Der meist einzelgängerische, haarige Waldmensch von urwüchsiger Kraft, oft unbekleidet bis auf den Lendenschurz, notorisch unproduktiv und jeder Bildung, Sitte und Kultur abhold, ist das ideale Gegenstück zum Selbstverständnis des gemeinschaftlich orientierten Katholiken, des emsigen Protestanten, des sittsamen Bürgers und des Konsumenten von heute. „Dieses Wahrzeichen des Andersseins, des buchstäblichen Außenseiters ist ein Teil unseres Bewusstseins gewesen, seit wir zuerst Nomadenvölker bildeten oder uns in Agrargemeinschaften einlebten, vielleicht sogar noch früher“, schreibt Robert McLiam Wilson im Vorwort des Bandes, begreift die mythischen Kolosse als Personifizierung unserer Begierden, Ängste und Defekte, als „Weg, unser eigenes Anderssein gemeinsam zu dramatisieren.“

Die Haltung der Gemeinschaften gegenüber dieser mythischen Außenseiterfigur ist von Beginn an ambivalent gewesen: Als Überbleibsel heidnischer Wurzeln und als Reminiszenz an das, was man früher war und durch Umstände jederzeit wieder werden konnte, war die Gestalt des Wilden Mannes verachtet und gefürchtet. Aufgrund seines freien, dem Klischee nach paradiesischen Naturlebens und seiner Teilhabe an elementaren Kräften zugleich aber beneidet und glorifiziert. Bestes Beispiel ist der Karneval, wo Varianten der Figur gefeiert und je nach Praktik rituell verbrannt wurden und werden, als performative Re-Inszenierung der Überwindung des verfemten Animalismus im Menschen. Im Vorwort wird mehrfach betont, dass jede Zeit ihre Wilden Männer hat, als Beispiel für die jüngere Vergangenheit nennt der Verfasser interessanterweise Charles Manson. Die „spektakulär neurotische amerikanische Überreaktion“ zwischen Verkultung und Dämonisierung wird als Beispiel für die ambivalente Haltung genannt, mit der man vor allem demjenigen Fremden begegnet, dessen Verführungskraft mit den gewohnheitsmäßigen Begriffen einer Gesellschaft nicht erklärt werden kann. Der Soziopath Manson gelangte laut Wilson „zu Prominenz in dem dümmsten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts und feierte seinen Erfolg mit einer Bluttat von geradezu erstaunlicher Sinnlosigkeit. War er etwas anderes als eine Art des wilden Mannes und ein Schreckgespenst, das sich in einer Person vereinigte? Etwas, das anzuprangern und zu verbrennen ist, um uns von unseren gemeinen Ängsten und privaten Atavismen zu reinigen?”

Die Haltung der Gemeinschaften gegenüber dieser mythischen Außenseiterfigur ist von Beginn an ambivalent gewesen: Als Überbleibsel heidnischer Wurzeln und als Reminiszenz an das, was man früher war und durch Umstände jederzeit wieder werden konnte, war die Gestalt des Wilden Mannes verachtet und gefürchtet. Aufgrund seines freien, dem Klischee nach paradiesischen Naturlebens und seiner Teilhabe an elementaren Kräften zugleich aber beneidet und glorifiziert. Bestes Beispiel ist der Karneval, wo Varianten der Figur gefeiert und je nach Praktik rituell verbrannt wurden und werden, als performative Re-Inszenierung der Überwindung des verfemten Animalismus im Menschen. Im Vorwort wird mehrfach betont, dass jede Zeit ihre Wilden Männer hat, als Beispiel für die jüngere Vergangenheit nennt der Verfasser interessanterweise Charles Manson. Die „spektakulär neurotische amerikanische Überreaktion“ zwischen Verkultung und Dämonisierung wird als Beispiel für die ambivalente Haltung genannt, mit der man vor allem demjenigen Fremden begegnet, dessen Verführungskraft mit den gewohnheitsmäßigen Begriffen einer Gesellschaft nicht erklärt werden kann. Der Soziopath Manson gelangte laut Wilson „zu Prominenz in dem dümmsten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts und feierte seinen Erfolg mit einer Bluttat von geradezu erstaunlicher Sinnlosigkeit. War er etwas anderes als eine Art des wilden Mannes und ein Schreckgespenst, das sich in einer Person vereinigte? Etwas, das anzuprangern und zu verbrennen ist, um uns von unseren gemeinen Ängsten und privaten Atavismen zu reinigen?”

Die widersprüchliche Haltung unserer Kultur gegenüber Teilen ihrer Archaik spiegelt sich in der zum Teil grotesken Körperlichkeit und den grimmigen Zügen nahezu aller abgebildeten Gestalten, die aber zugleich einer märchenhaften Kinderwelt entsprungen scheinen. Fréger hat sie vor dezent pittoresken, stets atmosphärisch wirkungsvollen Hintergründen porträtiert. Dass er sich dabei in erster Linie als Dokumentarfotograf erweist, der die Ausstrahlung der Figuren für sich sprechen lässt, ohne ihnen zu stark seinen eigenen künstlerischen Stempel aufzudrücken, ist dankenswert – wenngleich die Lust an der seriellen Präsentation und der Wiederholung durchaus eine Handschrift erkennen lassen. Das Resultat dieser Zurückhaltung als „neutral“ zu betrachten, griffe ohnehin zu kurz, denn in der imposanten Inszenierung der Motive und in der Zusammenarbeit mit historisch sachverständigen Kostümbildnern zeigt sich eine große Sympathie für die urige Wildheit. Dies und die keineswegs trocken klassifizierenden Begleittexte stellen sich auch jeder Vorstellung entgegen, Frégers Zugang zum Thema sei rein museal.

Die widersprüchliche Haltung unserer Kultur gegenüber Teilen ihrer Archaik spiegelt sich in der zum Teil grotesken Körperlichkeit und den grimmigen Zügen nahezu aller abgebildeten Gestalten, die aber zugleich einer märchenhaften Kinderwelt entsprungen scheinen. Fréger hat sie vor dezent pittoresken, stets atmosphärisch wirkungsvollen Hintergründen porträtiert. Dass er sich dabei in erster Linie als Dokumentarfotograf erweist, der die Ausstrahlung der Figuren für sich sprechen lässt, ohne ihnen zu stark seinen eigenen künstlerischen Stempel aufzudrücken, ist dankenswert – wenngleich die Lust an der seriellen Präsentation und der Wiederholung durchaus eine Handschrift erkennen lassen. Das Resultat dieser Zurückhaltung als „neutral“ zu betrachten, griffe ohnehin zu kurz, denn in der imposanten Inszenierung der Motive und in der Zusammenarbeit mit historisch sachverständigen Kostümbildnern zeigt sich eine große Sympathie für die urige Wildheit. Dies und die keineswegs trocken klassifizierenden Begleittexte stellen sich auch jeder Vorstellung entgegen, Frégers Zugang zum Thema sei rein museal.

Im Appendix finden sich ausführliche Beschreibungen der einzelnen Gestalten, ihrer jeweiligen regionalen wie mythologischen Herkunft, ihrer rituellen Funktion und ihrer Einbindung in das überlieferte Brauchtum bis in unsere Zeit. Die meisten entstammen Maskeraden, die im Winter oder zu Beginn des Frühlings stattfinden, einer Zeit also, in der das Leben hart ist und die Natur vorübergehend abstirbt, um sich zu regenerieren. Der Mensch fühlt sich derartigen Veränderungen nicht gerne passiv ausgeliefert, sondern will aktiv an der Vertreibung der unwirtlichen Zeit partizipieren und den Neubeginn mit herbei führen. Im alpinen Brauchtum sind viele der Wilden Männer sozusagen auf der Seite der normalen Landbevölkerung, oder lassen sich zumindest für deren Zwecke instrumentalisieren, so wie die imposanten Perchten, die zum Jahreswechsel, in den sogenannten „Rauhnächten“, mit viel Lärm und einer furchteinflößenden Erscheinung den Winter und seine Geister in die Flucht schlagen – im Rahmen eines Rituals, dass die Wiederbelebung der Natur begleiten soll. In Frégers Aufnahmen erscheinen sie als haarige, gehörnte Riesen mit schweren Glocken um den Hals, was einen Eindruck vom aggressiven Lärm der Perchtenläufe gewährt. Vom Mythos und der rituellen Funktion her verwandt sind die ungeschlachten, aber insgesamt freundlicher aussehenden Babugeri aus Bulgarien, die mit zottigen Ziegenfellen und kegelförmigen Kopfbedeckungen zu Neujahr die bösen Geister des alten Jahres verjagen.

Etwas früher im Winter (und auch mehr in den christlichen Kalender eingebunden) sind u.a. die ebenfalls alpinen Krampusse, die an St. Nikolaus ähnlich Knecht Ruprecht den strafenden Part übernehmen. Ihre mit Fangzähnen und Widderhörnern versehenen Masken erinnern entfernt an Requisiten der Tragödie und wirken beängstigend, mit Zweigbündeln bewaffnet ziehen sie (im Unterschied zu dem meisten anderen Figuren) oft in Gruppen umher, häufig noch begleitet vom Sensenmann und einigen Teufelsfiguren. Die portugiesischen Caretos, die eingebunden in ein komplexes Rollenspiel mit Masken, Geweihen und bunten Fellen zur Austreibung von bösen Geistern auf die Zuschauer losgehen, könnten Figuren aus dem „Wicker Man“ sein. Sie wiederum erscheinen in der kalendarischen Übergangszeit von Weihnachten bis zum 5. Januar, ihre Kräfte müssen genutzt, sie selbst aber am Ende ins Jenseits geschickt werden – erneut zeigt sich die zwiegespaltene Beziehung zwischen (Kultur-)Mensch und wildem Mann. Viele der mythischen Wesen stehen im Zusammenhang mit der Karnevalszeit, von den grobschlächtigen baskischen Juantramposos bis zu den Schweizer Sauvages, den drachenartigen Schnappviechern aus Südtirol und den Sardinischen Cerbus-Figuren. Die vielleicht bekanntesten Gestalten dieser Art stammen aus der süddeutschen Fastnacht, die Strohmänner oder Strohbären mit ihren glockenförmigen Ganzkörpermasken aus getrockneten Kornhalmen. An ihrer Funktion – sie werden am Ende des Umzuges verbrannt – offenbart sich ihr Status als etwas, das es zu überwinden gilt und dessen Überwindung zyklisch neu dramatisiert und so rituell verinnerlicht werden muss. Zu den wenigen Figuren, die im Sommer ihr Unwesen treiben, zählen übrigens die trinkfreudigen Burrymen aus Schottland, deren Anwesenheit böse Geister von der bevorstehenden Ernte fernhalten soll.

Etwas früher im Winter (und auch mehr in den christlichen Kalender eingebunden) sind u.a. die ebenfalls alpinen Krampusse, die an St. Nikolaus ähnlich Knecht Ruprecht den strafenden Part übernehmen. Ihre mit Fangzähnen und Widderhörnern versehenen Masken erinnern entfernt an Requisiten der Tragödie und wirken beängstigend, mit Zweigbündeln bewaffnet ziehen sie (im Unterschied zu dem meisten anderen Figuren) oft in Gruppen umher, häufig noch begleitet vom Sensenmann und einigen Teufelsfiguren. Die portugiesischen Caretos, die eingebunden in ein komplexes Rollenspiel mit Masken, Geweihen und bunten Fellen zur Austreibung von bösen Geistern auf die Zuschauer losgehen, könnten Figuren aus dem „Wicker Man“ sein. Sie wiederum erscheinen in der kalendarischen Übergangszeit von Weihnachten bis zum 5. Januar, ihre Kräfte müssen genutzt, sie selbst aber am Ende ins Jenseits geschickt werden – erneut zeigt sich die zwiegespaltene Beziehung zwischen (Kultur-)Mensch und wildem Mann. Viele der mythischen Wesen stehen im Zusammenhang mit der Karnevalszeit, von den grobschlächtigen baskischen Juantramposos bis zu den Schweizer Sauvages, den drachenartigen Schnappviechern aus Südtirol und den Sardinischen Cerbus-Figuren. Die vielleicht bekanntesten Gestalten dieser Art stammen aus der süddeutschen Fastnacht, die Strohmänner oder Strohbären mit ihren glockenförmigen Ganzkörpermasken aus getrockneten Kornhalmen. An ihrer Funktion – sie werden am Ende des Umzuges verbrannt – offenbart sich ihr Status als etwas, das es zu überwinden gilt und dessen Überwindung zyklisch neu dramatisiert und so rituell verinnerlicht werden muss. Zu den wenigen Figuren, die im Sommer ihr Unwesen treiben, zählen übrigens die trinkfreudigen Burrymen aus Schottland, deren Anwesenheit böse Geister von der bevorstehenden Ernte fernhalten soll.

In modernen Epochen mögen all diese Archetypen neue Figuren hervorgebracht haben, die Urbilder jedoch sind in der einen oder anderen Form erhalten geblieben. Wilson erwähnt den Yeti und den Bigfoot, im weiteren Rahmen heidnischer Maskeraden natürlich Helloween und moderne Karnevalsformen. Dass einige dieser Phänomene auch triviale bzw. spießbürgerliche Auswüchse hervorgebracht haben, die eine konsumorientierte Mainstreamkultur nicht herausfordern, sondern eher Teil von ihr sind, kommt weniger zur Sprache – vermutlich aus der Ambition heraus, vom „Authentischen“ zu handeln. Solche Derivate zu erwähnen sollte jedoch nicht schwer fallen, denn ihnen steht eine große Zahl an interessanteren Erzeugnissen entgegen. Die zweite Szene von Pasolinis „Medea“, die ein Menschenopfer im Rahmen eines Fruchtbarkeitsritus inszeniert, zählt zu den eindrucksvollsten fiktionalen Inszenierungen heidnischer Ritualistik überhaupt, aber vieles ereignet sich auch und gerade an den Rändern der etablierten Kultur. Da wäre zum Beispiel der im letzten Jahr von Ossian Brown herausgegebene (und von David Lynch eingeleitete) Bildband zu Helloween im frühen zwanzigsten Jahrhundert, zuguterletzt eine ganze Reihe an folkloristisch oder ritualistisch ausgerichteten Musikprojekten, die für den eifrigen Kulturforscher größtenteils noch unentdeckt sind. Wilson erwähnt alternative Bands, die sich dem Percht-Mythos angenommen haben und bei Rauhnacht-Festivitäten auftreten, Sturmpercht wäre da zu nennen. Und selbstredend gibt es den breiteren folkig-rituellen Kontext, der dem Spezialinteressierten bekannt ist: Fursaxa und Atzmann Zoubar (beide mit Ethnobotanik-Schwerpunkt), Stone Breath mit ihrer Verbindung von Animismus und christlicher Mystik, ferner Orchis, die Faun Fables und etliches mehr.

In modernen Epochen mögen all diese Archetypen neue Figuren hervorgebracht haben, die Urbilder jedoch sind in der einen oder anderen Form erhalten geblieben. Wilson erwähnt den Yeti und den Bigfoot, im weiteren Rahmen heidnischer Maskeraden natürlich Helloween und moderne Karnevalsformen. Dass einige dieser Phänomene auch triviale bzw. spießbürgerliche Auswüchse hervorgebracht haben, die eine konsumorientierte Mainstreamkultur nicht herausfordern, sondern eher Teil von ihr sind, kommt weniger zur Sprache – vermutlich aus der Ambition heraus, vom „Authentischen“ zu handeln. Solche Derivate zu erwähnen sollte jedoch nicht schwer fallen, denn ihnen steht eine große Zahl an interessanteren Erzeugnissen entgegen. Die zweite Szene von Pasolinis „Medea“, die ein Menschenopfer im Rahmen eines Fruchtbarkeitsritus inszeniert, zählt zu den eindrucksvollsten fiktionalen Inszenierungen heidnischer Ritualistik überhaupt, aber vieles ereignet sich auch und gerade an den Rändern der etablierten Kultur. Da wäre zum Beispiel der im letzten Jahr von Ossian Brown herausgegebene (und von David Lynch eingeleitete) Bildband zu Helloween im frühen zwanzigsten Jahrhundert, zuguterletzt eine ganze Reihe an folkloristisch oder ritualistisch ausgerichteten Musikprojekten, die für den eifrigen Kulturforscher größtenteils noch unentdeckt sind. Wilson erwähnt alternative Bands, die sich dem Percht-Mythos angenommen haben und bei Rauhnacht-Festivitäten auftreten, Sturmpercht wäre da zu nennen. Und selbstredend gibt es den breiteren folkig-rituellen Kontext, der dem Spezialinteressierten bekannt ist: Fursaxa und Atzmann Zoubar (beide mit Ethnobotanik-Schwerpunkt), Stone Breath mit ihrer Verbindung von Animismus und christlicher Mystik, ferner Orchis, die Faun Fables und etliches mehr.

In diesen breiteren Rahmen reiht sich auch Frégers mit fotojournalistischem Handwerksgeschick geschaffene Porträtserie ein. Sie ist ein gelungenes Zeugnis eines unverkitschten Interesses am Heidnischen und somit ein weiterer, höchst interessanter Baustein im Mosaik des archaischen Primärprozesses unserer modernen Kultur.

(U.S.)

Abbildungen: Perchten (Werfen, Österreich), Karmpusse (Bad Mitterndorf, Österreich), Caretos (Lazarim, Portugal), Schnappviecher (Tramin, Italien), Juantramposo (Alsasua, Baskenland). © Charles Fréger/Kehrer Verlag

Verlag: Kehrer