Katinka Simonse alias Tinkebell ist seit rund sieben Jahren in der Kunstszene bekannt, oder besser noch: berüchtigt. Kontinuierlich arbeitet sie an einem zusammenhängenden Werk, das seine aufsehenerregendsten Eigenschaften oft erst im Nachhinein preis gibt – in den Reaktionen eines äußerst emotionalisierten Publikums. Jetzt könnte man natürlich betonen, dass das im Grunde bei jeder Kunst so sei. Doch es rechtfertigt eine besondere Hervorhebung, wenn ein Großteil der Publikumsreaktionen aus ironiefreien Kommentaren wie „evil motherfucker“, „sadist“, „I hope you burn in hell“ oder „they should skin you alive“ bestehen – und das unverändert seit Jahren.

Katinka Simonse alias Tinkebell ist seit rund sieben Jahren in der Kunstszene bekannt, oder besser noch: berüchtigt. Kontinuierlich arbeitet sie an einem zusammenhängenden Werk, das seine aufsehenerregendsten Eigenschaften oft erst im Nachhinein preis gibt – in den Reaktionen eines äußerst emotionalisierten Publikums. Jetzt könnte man natürlich betonen, dass das im Grunde bei jeder Kunst so sei. Doch es rechtfertigt eine besondere Hervorhebung, wenn ein Großteil der Publikumsreaktionen aus ironiefreien Kommentaren wie „evil motherfucker“, „sadist“, „I hope you burn in hell“ oder „they should skin you alive“ bestehen – und das unverändert seit Jahren.

Für viele, die in den letzten Jahren ein paar Informationsfetzen zu dem Thema aufschnappen konnten, ist Tinkebell (eigentlich mit Punkt am Ende) lediglich die verrückte Holländerin, die aus den sterblichen Überresten ihres Katers eine Handtasche bastelte. „My dearest cat Pinkeltje“ heißt diese als Kunstaktion verstandene und bildreich dokumentierte Untat, und man muss hinzufügen, dass Fräulein Simonse ihrem Kater eigenhändig den Hals umdrehte. Er war alt und krank, außerdem depressiv, und vor dem Tierarzt, der ihn einschläfern sollte, hatte er panische Angst. In den Feuilletons und einigen Ethik-Foren löste der Fall durchaus ergiebige Diskussionen über unser Verhältnis zu Haustieren aus, zu den Normen und Gewohnheiten, die (trotz oder vielleicht auch gerade wegen einer Tendenz zur Vermenschlichung) ein Outsourcing des Tötens begünstigen und jeden Normbruch grausam erscheinen lassen, selbst dann, wenn es sich im Hinblick auf das Tierleid nicht unterscheidet. Tinkebell sieht sich im Grunde als Tierrechtlerin, die radikal mit Konventionen einer in ihren Augen sentimentalen und projektiven Tierliebe bricht. Einige Tierethiker unterstellen ihr krude Methoden bei guter Absicht, und unabhängig davon, ob man dieser Beurteilung zustimmt, kann man konstatieren, dass Tinkebell, deren Lieblingsfarbe Pink ist, nicht um jeden Preis gemocht werden will und radikal mit der immer noch gepflegten Vorstellung bricht, ein “gesellschaftskritischer” Künstler sei unser aller Freund und Sympathieträger. Dennoch und zugleich deshalb provoziert sie stets fruchtbare Streitereien und Reflexionen. Die Idee mit der ästhetischen Verwertung Pinkeltjes als Alternative zur Dekomposition im Erdboden kam ihr, wie sie sagt, erst später – womit zugleich Fragen nach Konventionen des Andenkens aufgeworfen wurden.

Bei weniger privaten Aktionen der Künstlerin trat der konzeptuelle Charakter noch deutlicher in den Vordergrund. So beispielsweise bei einer Kurzfilmreihe, bei der sie in mädchenhafter Aufmachung mit einem Haustier in Peking oder Beverly Hills flanieren geht oder sich im Cabrio durch filmreife Kulissen chauffieren lässt. So weit, so nichtssagend, bis auf die kleine Nebensächlichkeit, dass die Tiere, die sogar mit Namen vorgestellt werden, bereits tot und präpariert sind. Interessanter vielleicht als der offenkundige Tabubruch, der sich in der sichtbaren Irritation vieler Passanten zeigte, ist, dass die Aufnahmen wie Ausschnitte aus einer fremdartigen Kultur anmuten – einer Welt, in der Menschen ihre Haustiere betrauern, indem sie ihre Körper in Objekte von „unvergänglicher“ Schönheit verwandeln. Dass auch unserer Kultur die ästhetische Verwertung toter Tiere nicht fremd ist, muss nicht extra betont werden. Aber ähneln nicht selbst unsere lebenden Haustiere hin und wieder den präparierten Begleitern und pelzigen Skulpturen der Künstlerin? Wiederholt verwies sie auf die gängige Konvention, Haustiere zu Objekten, zu perfekt in eine gestylte Umgebung eingepassten Designobjekten zu machen. Der frisierte Pudel, der Terrier mit Schlaufe, der um Luft ringende Mops mit Kindchenschema, der Chihuahua auf dem pelzumschmeichelten Schoß eines dummen amerikanischen It-Girls – nur ein paar vertraute Beispiele für eine Tierliebe, die sich häufig als stilfixierte Objektliebe entpuppt.

Bei weniger privaten Aktionen der Künstlerin trat der konzeptuelle Charakter noch deutlicher in den Vordergrund. So beispielsweise bei einer Kurzfilmreihe, bei der sie in mädchenhafter Aufmachung mit einem Haustier in Peking oder Beverly Hills flanieren geht oder sich im Cabrio durch filmreife Kulissen chauffieren lässt. So weit, so nichtssagend, bis auf die kleine Nebensächlichkeit, dass die Tiere, die sogar mit Namen vorgestellt werden, bereits tot und präpariert sind. Interessanter vielleicht als der offenkundige Tabubruch, der sich in der sichtbaren Irritation vieler Passanten zeigte, ist, dass die Aufnahmen wie Ausschnitte aus einer fremdartigen Kultur anmuten – einer Welt, in der Menschen ihre Haustiere betrauern, indem sie ihre Körper in Objekte von „unvergänglicher“ Schönheit verwandeln. Dass auch unserer Kultur die ästhetische Verwertung toter Tiere nicht fremd ist, muss nicht extra betont werden. Aber ähneln nicht selbst unsere lebenden Haustiere hin und wieder den präparierten Begleitern und pelzigen Skulpturen der Künstlerin? Wiederholt verwies sie auf die gängige Konvention, Haustiere zu Objekten, zu perfekt in eine gestylte Umgebung eingepassten Designobjekten zu machen. Der frisierte Pudel, der Terrier mit Schlaufe, der um Luft ringende Mops mit Kindchenschema, der Chihuahua auf dem pelzumschmeichelten Schoß eines dummen amerikanischen It-Girls – nur ein paar vertraute Beispiele für eine Tierliebe, die sich häufig als stilfixierte Objektliebe entpuppt.

Konsultiert man gängige Suchdienste im Netz, so begegnen einem eine ganze Reihe an Abbildungen von Skulpturen, die Tinkebell aus den Körpern toter Haustiere hergestellt hat. „John Doe, a Love Story“: Eine Spieluhr, versteckt im flauschigen Körper eines toten Kükens. „The White Rabbit“: Ein vormals lebendiges, nun ferngesteuertes Kaninchen, das merkwürdige Quietschgeräusche von sich gibt. „Fifi“: ein verblichener Yorkshire Terrier auf Rädern. „Balthazar“: ein Puzzle aus pelzigen Würfeln, das auch in seiner kubistischen Formgebung noch sehr gut an den Kater erinnert, aus dem seine Teile hervorgegangen sind. „Wouter“: sein präparierter Artgenosse mit Skateboard. Makabre Spielsachen, aber eigentlich auch ganz schön und vor allem haben sie Namen – welcher Rothirsch, dessen Kopf über einem gutbürgerlichen Türsims hängt, kann da schon mithalten?

Konsultiert man gängige Suchdienste im Netz, so begegnen einem eine ganze Reihe an Abbildungen von Skulpturen, die Tinkebell aus den Körpern toter Haustiere hergestellt hat. „John Doe, a Love Story“: Eine Spieluhr, versteckt im flauschigen Körper eines toten Kükens. „The White Rabbit“: Ein vormals lebendiges, nun ferngesteuertes Kaninchen, das merkwürdige Quietschgeräusche von sich gibt. „Fifi“: ein verblichener Yorkshire Terrier auf Rädern. „Balthazar“: ein Puzzle aus pelzigen Würfeln, das auch in seiner kubistischen Formgebung noch sehr gut an den Kater erinnert, aus dem seine Teile hervorgegangen sind. „Wouter“: sein präparierter Artgenosse mit Skateboard. Makabre Spielsachen, aber eigentlich auch ganz schön und vor allem haben sie Namen – welcher Rothirsch, dessen Kopf über einem gutbürgerlichen Türsims hängt, kann da schon mithalten?

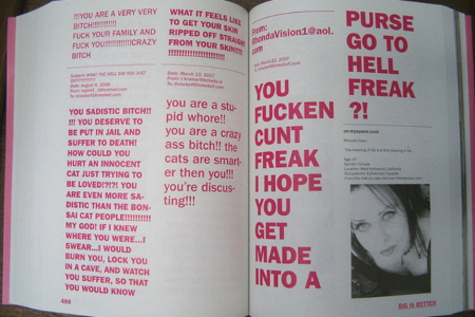

Wer in den Besitz toter Tierkörper gelangen will, dem sollte das gelingen: durch Förster, Tierärzte, Landwirte etc. So ist es wohl auch in Tinkebells Fall gewesen. Ob das Gerücht, sie hätte für ihre Skulpturen lebende Tiere um die Ecke gebracht, mit Absicht oder im Stille Post-Verfahren in die Welt gesetzt wurde, ist unklar. Es löste allerdings eine Lawine an Empörung aus, die im routinehaften Kunstbetrieb nicht alltäglich ist. Vor circa drei Jahren erschien ihr Buch „Dearest Tinkebell“, in dem sie auf siebenhundert Seiten tausend eingegangene Hassmails dokumentierte, zusammen mit Fotos und zum Teil Adressen der Absender, die sie dank Social Media und einer speziellen Suchmaschine ausfindig gemacht hatte. Natürlich ist das gesetzwidrig, aber Morddrohungen ebenso, und Tinkebell entgegnete darauf angesprochen nur kaltschnäuzig mit dem Hinweis, dass sie im Ernstfall, der nie stattfand, wohl die besseren Anwälte habe. Sieht man sich die einzelnen Nachrichten und ihre Absender an, so läuft man Gefahr, in einen Strudel aus wild gewordener Normalität gerissen zu werden, aus dem es kaum ein Entrinnen gibt. Gelangweilte Schüler, frustrierte Tippsen, pseudoesoterische Lebensberaterinnen, gestresste Hausfrauen und Mütter (ja, es waren überwiegend Frauen) erfreuten sich des Freibriefes, nun endlich einmal jemandem nach Herzenslust einen qualvollen Tod mit allen appetitlichen Details zu wünschen, und dabei noch auf der Seite des Guten zu sein, denn bei ihrem Hassobjekt handelt es sich ja quasi um eine öffentlich gebrandmarkte Perverse, die sich am Kuschelobjekt schlechthin, dem Haustier, vergreift. Erst vor wenigen Monaten wiederholte sich das Spektakel in Form eines virtuellen Flashmob (oder zeitgemäßer: Shitstorm) auf ihrer Facebook-Seite, der vermutlich von einer lateinamerikanischen Internetseite losgetreten wurde. In einem Interview wurde sie irgendwann auch mal direkt gefragt, ob sie tatsächlich Tiere für ihre Kunst tötet, was sie ohne viel Aufhebens verneinte. Welchen Grund hätte sie auch dazu? An dem Ruf, den sie vermutlich genau so provozieren wollte, änderte das natürlich nicht viel, denn je größer die Vorurteile, desto geringer bekanntlich die Bereitschaft, sich zu informieren. Moderate Kritiker unterstellen ihr gelegentlich, ein attention seeker zu sein – nun, damit wird sie leben können, aber was man ihr nie vorhalten könnte, wäre, dass sich sich wie viele andere selbsternannte Provokateure in einer eitlen Opfer- und Märtyrerrolle suhlt.

Was für ein Befreiungsschlag diese weltweiten Email- und Gästebuchpogrome anscheinend für die Absender darstellten, überrascht allerdings, da die spontan mobilisierten Anwälte der Tiere ja auch sonst genug zu tun haben müssten: Zum Beispiel neunzig Prozent ihrer Nachbarn, Kollegen und Verwandten beschimpfen und bedrohen, weil diese durch Konsum eine Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie am Leben halten, die seit Jahrzehnten schiere Massen an überzüchteten Lebewesen auf einen reinen Rohstoff reduziert und dabei nicht gerade gut behandelt. Aus dem gleichen Anlass im nächsten Supermarkt randalieren, vorm Schnellrestaurant, im Schuhgeschäft, auf dem vom stylischen Modelabel gesponsorten Charity Event. Der Verdacht, dass sich entsprechende Gemüter generell eher am (tatsächlichen oder vermeintlichen) Fehlverhalten Einzelner erhitzen als an allgemein akzeptierten Fragwürdigheiten größeren Ausmaßes, drängt sich nicht nur auf – er ließe sich vermutlich sogar statistisch belegen. Auch in allgemeineren Foren über Tierquälerei wecken Postings über „gestörte“ Einzeltäter meist mehr Entrüstung als solche über den alltäglichen Tiermissbrauch in Industriezweigen, die unsere Gesellschaft nach wie vor wie selbstverständlich trägt. Ob eine Jonathan S. Foer-Lektüre da Abhilfe schafft, ist schwer zu sagen, eine Empfehlung ist sein Buch über den Tierverzehr allemal, und Eiligen empfehle ich zumindest das Kapitel über Schweinescheiße.

Was für ein Befreiungsschlag diese weltweiten Email- und Gästebuchpogrome anscheinend für die Absender darstellten, überrascht allerdings, da die spontan mobilisierten Anwälte der Tiere ja auch sonst genug zu tun haben müssten: Zum Beispiel neunzig Prozent ihrer Nachbarn, Kollegen und Verwandten beschimpfen und bedrohen, weil diese durch Konsum eine Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie am Leben halten, die seit Jahrzehnten schiere Massen an überzüchteten Lebewesen auf einen reinen Rohstoff reduziert und dabei nicht gerade gut behandelt. Aus dem gleichen Anlass im nächsten Supermarkt randalieren, vorm Schnellrestaurant, im Schuhgeschäft, auf dem vom stylischen Modelabel gesponsorten Charity Event. Der Verdacht, dass sich entsprechende Gemüter generell eher am (tatsächlichen oder vermeintlichen) Fehlverhalten Einzelner erhitzen als an allgemein akzeptierten Fragwürdigheiten größeren Ausmaßes, drängt sich nicht nur auf – er ließe sich vermutlich sogar statistisch belegen. Auch in allgemeineren Foren über Tierquälerei wecken Postings über „gestörte“ Einzeltäter meist mehr Entrüstung als solche über den alltäglichen Tiermissbrauch in Industriezweigen, die unsere Gesellschaft nach wie vor wie selbstverständlich trägt. Ob eine Jonathan S. Foer-Lektüre da Abhilfe schafft, ist schwer zu sagen, eine Empfehlung ist sein Buch über den Tierverzehr allemal, und Eiligen empfehle ich zumindest das Kapitel über Schweinescheiße.

In Tinkebells Fall wirken die Beschimpfungen chaotisch, spontan, unüberlegt, und weisen dennoch Strukturen auf, die Schwerpunkte erkennen lassen und bekannten Mustern entsprechen. Neben banalen Pejorativen aus der Welt der Sexalität, der Fäkalien und interessanterweise auch der Tiere, wird sich auffallend stark im biologistischen Begriffsrepertoire der Krankheiten und Handicaps bedient, Euthanasie und Sippenhaft gefordert u.s.w. – die ganze Palette, die die Kehrseite unserer von Diskurstheorien geprägten Intellektuellensprache, die leisetreterisch und für Außenstehende oft reizlos ist, zu bieten hat. Eine Kehrseite, die man nicht für voll nimmt, die aber dennoch einiges über die Art der Hegemonie in breiten Gesellschaftsschichten aussagt.

In Tinkebells Fall wirken die Beschimpfungen chaotisch, spontan, unüberlegt, und weisen dennoch Strukturen auf, die Schwerpunkte erkennen lassen und bekannten Mustern entsprechen. Neben banalen Pejorativen aus der Welt der Sexalität, der Fäkalien und interessanterweise auch der Tiere, wird sich auffallend stark im biologistischen Begriffsrepertoire der Krankheiten und Handicaps bedient, Euthanasie und Sippenhaft gefordert u.s.w. – die ganze Palette, die die Kehrseite unserer von Diskurstheorien geprägten Intellektuellensprache, die leisetreterisch und für Außenstehende oft reizlos ist, zu bieten hat. Eine Kehrseite, die man nicht für voll nimmt, die aber dennoch einiges über die Art der Hegemonie in breiten Gesellschaftsschichten aussagt.

All dies bloßzulegen ist eine zentrale Errungenschaft Tinkebells. Zu den wichtigsten roten Fäden ihres Werks zählt die Definition unserer Kultur als Alibi-Kultur, in der Verdrängung zu den wichtigsten Identitätsstrategien zählt. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist dabei nur eine besondere Fundgrube für Indizien. Die gewohnheitsmäßige Unterscheidung von Nutz- und Haustieren, die unhinterfragte Naturalisierung einer solchen kulturellen Zuweisung, ist vielleicht das bekannteste und allgemeinste Beispiel. Die Tatsache, dass es in vielen Milleus nicht ungewöhnlich ist, Pelzprodukte zu tragen und zugleich “pelzige” Haustiere zu mögen, wirkt zurecht widersinnig – noch bezeichnender ist jedoch die Beobachtung, dass Pelz, der eben noch stark nach Tier aussieht, oft verpönter ist als Fleisch oder Leder. Es gab in den Jahren nach ihrer ersten Schlagzeile eine ganze Reihe von Aktionen, die auf den Aspekt des Verdrängens gemünzt waren: Im Rahmen der Installation “Save the Males” befasste sie sich mit dem vielleicht gewöhnlichsten aller Vögel, dessen Dasein selten ein natürliches Ende nimmt. Im Zentrum der Aktion stand ein großes Becken mit hundert männlichen Küken, direkt eingeliefert aus der Legefabrik eines großen Eierlieferanten. Am Ende der Show sollten die einen Tag alten Jungtiere von Tinkebell persönlich durch einen Schredder gejagt und entsorgt werden. Jeder Besucher der Show konnte nun für 15 € ein Küken erwerben und dabei so viele Tiere befreien, wie das Portemonnaie zuließ. Eine handvoll Tiere wurden natürlich gekauft, aber als der Rest dann geschreddert werden sollte, regte sich Tumult, woraufhin das Museumsteam den Schredder vorsorglich entfernte. Als Tinkebell dann die Flucht nach vorn ergriff und die aus der traditionellen Landwirtschaft bekannte  Methode des An die Wand-Werfens in Betracht zog, regte sich bereits so viel Unmut, dass die Security Stellung beziehen musste. Letztlich kaufte der Veranstalter die restlichen Tiere und brachte sie zur Legefabrik zurück, in der vermutlich alles seinen gewohnten Gang ging. Die schlechte Publicity der Aktion in einer Gesellschaft, die Eier konsumiert und in der Regel weiß, was mit dem männlichen Nachwuchst geschieht, ist mehr bezeichnend als verwunderlich.

Methode des An die Wand-Werfens in Betracht zog, regte sich bereits so viel Unmut, dass die Security Stellung beziehen musste. Letztlich kaufte der Veranstalter die restlichen Tiere und brachte sie zur Legefabrik zurück, in der vermutlich alles seinen gewohnten Gang ging. Die schlechte Publicity der Aktion in einer Gesellschaft, die Eier konsumiert und in der Regel weiß, was mit dem männlichen Nachwuchst geschieht, ist mehr bezeichnend als verwunderlich.

Bei ihrer derzeitigen Aktionsreihe „Save The World“ geht es nur zum Teil um Tiere. Jede Aktion findet in einem anderen Land statt und entlarvt den naiven Paternalismus des Westlers, der in Probleme anderer Gesellschaften eingreift um zu helfen, ohne dabei die Projektionen seiner eigenen Wertvorstellungen zu erkennen und zu hinterfragen. Das Perfide und zugleich Geniale an ihrem Rollenspiel ist, dass bei den einzelnen Aktionen Ironie und ernst gemeinte Wohltätigkeit oft Hand in Hand gehen und kaum auseinander zu halten sind. Neben der Lust am Verwirrungstiften trägt dies sicher auch der Tatsache Rechnung, dass nicht jede Einmischung gleichermaßen irrelevant und anmaßend sein muss – bloß sollte man sich seines stets begrenzten Empathievermögens in kulturell fremde Situationen bewusst sein. Dass dies meist nicht der Fall ist, wenn die Welt “according to Dutch norms” gerettet werden soll, ist Gegenstand einer großangelegten Persiflage, bei der Tinkebell gerne in die Rolle des Ignoranten schlüpft. Denkt man an Straßenhunde aus West-Afrika, hat man wahrscheinlich keine allzu heimeligen Assoziationen. Tinkebell hat bei einer Aktion einen Hund gerettet – er wurde zuvor vom Tierarzt gründlich untersucht, denn die Rettung sollte sich schließlich lohnen. Nachdem ein einheimischer Tierarzt zunächst einen Hund für gesund erklärte, der dann doch starb, konsultierte sie beim nächsten Versuch lieber gleich einen weißen mit westlichem Knowhow. Dass der Hund nach seiner Ankunft in Europa (zumindest der Fotostrecke nach) hinter Tierheimgittern landete, durchkreuzt jedes idyllische Happy End, bei dem man sich bequem in die Rolle des Retters hineinträumen könnte. Ein solcher Schluss hätte gewiss weniger diffuse Fragen aufgeworfen über die mitunter romantischen Projektionen, die unsere Vorstellungen vom guten Tierleben bestimmen, oder darüber, ob man verwilderte Rudel in Afrika und überfüllte Tierheime und verantwortungslose Züchter in Europa gegeneinander aufrechnen kann. In „Save The Family“ hat sie einer Familie in Ghana geholfen, in dem sie ihr nach europäischen Konventionen ärmliches Zuhause mit quietschbunten Ikeamöbeln für Kinder einrichtete und sich danach feiern ließ. Die Favela Rímac im peruanischen Lima erlöste sie von ihrer Trostlosigkeit, in dem sie die Dächer so streichen  ließ, dass man von Weitem ein pinkes Herz sehen kann. Womit die Reputation des Viertels gerettet wäre. Bei allem Hohn, den sie über dem naiven Paternalismus des pseudosozialen Heldentums ausgießt, scheint es ihr v.a. darum zu gehen, dass man bei der Frage nach Einmischung in Probleme fremder Kulturen nicht pauschalisieren sollte, und dass man sich im Fall einer Einmischung von missionarischer Selbstgerechtigkeit und pädagogischer Überheblichkeit frei machen sollte. Unter der Vorausetzung ist Tinkebell durchaus ernsthaft Weltverbesserer, so wie man Aufklärer sein kann, und dennoch die Kehrseiten der Aufklärung und ihre Folgen bloßstellt. Nie reden ihre Aktionen einer platten neoliberalen Coolness das Wort, im Gegenteil, und das Interesse derer, die Provokation primär als eine Chance zur Kompensation eigener Bedeutungslosigkeit sehen, dürften schon nach einer kurzlebigen Sympathiebekundung erlahmen.

ließ, dass man von Weitem ein pinkes Herz sehen kann. Womit die Reputation des Viertels gerettet wäre. Bei allem Hohn, den sie über dem naiven Paternalismus des pseudosozialen Heldentums ausgießt, scheint es ihr v.a. darum zu gehen, dass man bei der Frage nach Einmischung in Probleme fremder Kulturen nicht pauschalisieren sollte, und dass man sich im Fall einer Einmischung von missionarischer Selbstgerechtigkeit und pädagogischer Überheblichkeit frei machen sollte. Unter der Vorausetzung ist Tinkebell durchaus ernsthaft Weltverbesserer, so wie man Aufklärer sein kann, und dennoch die Kehrseiten der Aufklärung und ihre Folgen bloßstellt. Nie reden ihre Aktionen einer platten neoliberalen Coolness das Wort, im Gegenteil, und das Interesse derer, die Provokation primär als eine Chance zur Kompensation eigener Bedeutungslosigkeit sehen, dürften schon nach einer kurzlebigen Sympathiebekundung erlahmen.

Warum nun dieser ganze Aufriss ausgerechnet jetzt? Ganz einfach: Wer Tinkebells Aktionen unterstützen will oder sie auf den hier gezeigten Fotos vielleicht ganz hübsch findet, der kann sich für 25 € ihren gerade erschienenen „Nude Calendar“ für 2013 ordern, in welchem sie in zwölf verschiedenen Aktposen zu sehen ist. Der Kalender ist Teil ihrer jüngsten Aktion „Save The Girls“, die diesmal auf den Philippinen stattfindet, einem Land, das sich neben Clankriegen mit zahlreichen Folgen neokolonialer Entwurzelung und internationaler Sparpolitik herumschlägt. Im Zentrum stehen zwei junge Nachtclub-Tänzerinnen aus Manila, denen Tinkebell mit dem Erlös des Kalenders neue berufliche Perspektiven eröffnen will. Unter anderem steht ein Straßenverkaufsstand für nichts Geringeres als Fleisch zur Diskussion – immer noch besser, als seinen leicht bekleideten Körper zur Schau zu stellen, nicht wahr? Als nächstes erscheint übrigens Tinkebells Autobiographie “Die Deutschen sind behindert”.

Homepage: LoooveTinkebell

Verlag: Ideabooks

Mailorder: Libris