Nikolas Schreck ist ein nur schwer greifbares Phänomen, und ich vermute, dass jeder, der einmal auf ihn, seine Musik und seine Schriften gestoßen ist, ein anderes Bild von ihm hat. Schreck arbeitet als buddhistischer Lehrer und verfügt auf dem Gebiet über eine jahrelange Praxis. Wer ihn über die Musik kennt, assoziiert diese meist mit dem frühen Death Rock von Radio Werewolf oder mit der eher rituell ausgerichteten Musik, wie man sie aus der zweiten Phase dieser Band kennt. Andere wissen um frühere okkulte Aktivitäten, die Schreck im Zuge seiner spirituellen Suche hinter sich gelassen hat, doch das Internet freilich, in dem die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen herrscht, vergisst nichts so gerne wie die Chronologie von Ereignissen.

Nikolas Schreck ist ein nur schwer greifbares Phänomen, und ich vermute, dass jeder, der einmal auf ihn, seine Musik und seine Schriften gestoßen ist, ein anderes Bild von ihm hat. Schreck arbeitet als buddhistischer Lehrer und verfügt auf dem Gebiet über eine jahrelange Praxis. Wer ihn über die Musik kennt, assoziiert diese meist mit dem frühen Death Rock von Radio Werewolf oder mit der eher rituell ausgerichteten Musik, wie man sie aus der zweiten Phase dieser Band kennt. Andere wissen um frühere okkulte Aktivitäten, die Schreck im Zuge seiner spirituellen Suche hinter sich gelassen hat, doch das Internet freilich, in dem die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen herrscht, vergisst nichts so gerne wie die Chronologie von Ereignissen.

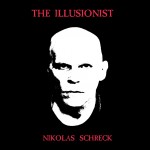

Auf dem vor einigen Jahren erschienenen Album „The Illusionist“ mögen all diese Dinge ihren Platz haben, doch lernt man hier eine Seite kennen, die viel zu oft übersehen wird. In ihr trifft klassisches Croonertum auf den Vibe des alten Hollywood, Cartoon auf Revue und Rhythm and Blues auf Swing – eine Mixtur, zu der ein Figurenensemble aus dekadenten Antihelden und verführerischen Vamps tanzt, wobei letztere, wie es sich gehört, die Macht haben. Wer das vor rund sechs Jahren erschienene Debüt seiner Band Kingdom of Heaven schätzte, der ahnt wahrscheinlich schon, auch hier auf seine Kosten zu kommen, doch „The Illusionist“ ist v.a. vom Sound her ein weitaus erdigeres, ungezuckertes Werk.

Ein gemeinsames Motiv, das in vielen der einzelnen Songs anklingt, ist das der Reise, des Aufbrechens zu neuen Ufern und in bessere Sphären, mögen diese in den Weiten des von attraktiven Heldinnen bevölkerten Weltraums liegen oder in einem märchenhaften Orient. Die Reise aber auch als von Angst durchdrungenes Katz und Maus-Duell zwischen Jägern und Gejagten. Statik, kurz gesagt, ist „The Illusionist“ fremd. Der Iran, in den die Reise im eröffnenden „Gone to Persia“ geht, erinnert wenig an das Schreckgespenst (no pun intended) eines neokonservativen Kulturkampefs, sondern an den klassischen Mythos eines sinnenfrohen Orients, der seit Beginn der Moderne die eskapistischen Illusionen beflügelt hat. Durch das Scott Walker-Pathos des evokativen Gesangs, die ekstatischen Drumwirbel Heathen Rays, die groovenden Saiten der Bassistin Ohnesorg und die wabernden Synthies von Winfried Strauss entsteht ohne weitere Substanzen eine psychedelisch anmutende Parallelwelt voller Theatralik. „Fly nonstop to the edge of your mind“ heißt das Motto der Grenzerfahrung in gefährlicher Nähe der Assassinenburg Alamut, die ihrer Zerstörung durch die größten Bilderstürmer der Geschichte, die mongolischen Horden des 13. Jahrhunderts, noch harrt.

Im Space-Pop des schon als EP erschienenen „Futura Model“ nimmt uns der Protagonist erneut mit auf die Reise, diesmal auf ein Weltraumabenteuer, doch hier ist auch er nur der (allzugern) Entführte einer interstellaren Femme Fatale. In „Underworld“ dagegen verfolgt der Hörer heimlich mit versteckter Kamera die Flucht einer diffus bleibenden Figur, die – zurecht oder zu Unrecht gehetzt durch Schlagzeilen und Fahndungsfotos – durch die USA flüchtet und letztlich in der Obskurität verschwindet. Einige dieser Songs wirken wie aus dem Medium gefallene Comic Strips. Mit viel cartoonesker Dramatik erzählt „Hideous Thing“ die Geschichte eines großen Empfangs der Schönen und Mächtigen in einer Villa wie der in Bunuels Würgeengel, wo ein Orchester erhabene Musik spielt und luxuriöse Düfte in der Luft liegen. Irgendjemand allerdings hat eine dämonische Entität mit Stachel, Klauen und einem grinsenden Schädel eingeladen, die das ganze Szenario vom spitzen Kopf auf die Pferdefüße stellt.

Im Vergleich zu solchen Räuberpistolen wirkt das geheimnisvolle „Lord Suthek’s Dream“ – man beachte die Initialen, v.a. weil auch der Name Leary im Text auftaucht – mit seinen Cembaloklängen wie ein verspieltes Jugendstilgemälde, das eine verschlüsselte Botschaft des Ägyptischen Gottes Seth enthält. Zurück auf den Boden des Hier und Jetzt holt einen das beschwingt-abgeklärte Cabaret-Stück „Mean Old Word“, zu dessen Ruhm bereits Sam Cooke und Nina Hagen beigetragen haben – ein letzter trunkener Tanz angesichts einer verdorbenen Welt, bevor der Schlusstrack mit Vinylknistern und einigen Reflexionen zum Verhältnis von Illusion und Realität einen würdigen Abspann bildet. (U.S.)

Label: Records Ad Nauseam