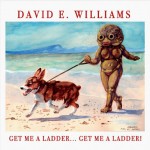

Man sollte sparsam umgehen mit Begriffen wie Opus magnum im Zusammenhang mit Neuerscheinungen altgedienter Musiker, denn man kann nie wissen, was die Zukunft noch an Überraschungen bereithält. Im Falle von David E. Williams’ “Get me a Ladder… Get me a Ladder!” ist die Versuchung allerdings groß, denn es handelt sich bei diesem Album – so viel vorweg – um einen ganz großen Wurf.

Man sollte sparsam umgehen mit Begriffen wie Opus magnum im Zusammenhang mit Neuerscheinungen altgedienter Musiker, denn man kann nie wissen, was die Zukunft noch an Überraschungen bereithält. Im Falle von David E. Williams’ “Get me a Ladder… Get me a Ladder!” ist die Versuchung allerdings groß, denn es handelt sich bei diesem Album – so viel vorweg – um einen ganz großen Wurf.

Zählt man kleinere Tape-Releases dazu, dann ist Williams bereits seit über 30 Jahren auf dem musikalischen Parkett präsent, und seine klassischen Alben enthalten eine interessante Mixtur aus Death Rock-Downern, launigen Polka-Stücken und Klavierballaden im Cabaret-Stil. Atmosphärisch rangieren die darauf enthaltenen Songs zwischen einer bizarren Herzigkeit, die an Daniel Johnston in seinen besten Momenten heranreicht, derber Exploitation und einer Schwarzgalligkeit, wegen der Michel Houellebecq eigentlich sein größter Fan sein müsste. Zu den frühen Highlights zählt das treibende “Pumpernickel Crust” mit seiner stilvollen Klezmerklarinette. Aufgrund persönlicher Freundschaften wurde zunächst die Neofolk- und Industrial-Gemeinde auf ihn aufmerksam, mit der ihn rein musikalisch gar nicht einmal so viel verband.

Die bereits in den vergangenen Jahren zu beobachtende Hinwendung zu mehr Synthesizer-Einsatz wird auf dem aktuellen Album endgültig zum zentralen stilprägenden Element und entpuppt sich als z.T. beinahe brachiale Elektronik. Nach einem spannungsgeladenen Intro, das wie eine mit unruhiger Kamera inspizierte abgedunkelte Szenerie Zwiespältiges erwarten lässt, wirft einen der Titeltrack gleich ins Zentrum des Geschehens: Hektische Takte, die wie Faustschläge in alle Richtungen ausschlagen und doch mehr als EBM sind, bilden die wuchtige Kulisse für ein männlich-weibliches Duett, bei dem kein vertrautes Nancy und Lee-Feeling mehr aufkommt, und doch schaffen es cinematisch Synthieflächen, die Szene in ein weites nächtliches Panorama zu entrücken.

Das kein Song wie der andere geraten ist, erweist sich als eine der größten Stärken der Platte. Da sind tanzbare Clubtracks wie das bereits vorab veröffentlichte “Bodyparts in Birdbaths” mit dem kraftvoll-stoischen Gesang von Lloyd James oder “Plane Crash People”, das auch einen stimmungsvollen Pianotrack abgegeben hätte, dessen Eingängigkeit aber irgendwann unter einer Schuttlawine begraben wird. Neben akustisch(er) ausgerichteten Balladen, die mit herausfordernden Texten an Altbekanntes anknüpfen (“Gangrenous Nebula”) gibt es heiteren B52s-Postpunk mit Schrammelgitarren und launigen Orgelparts: “The man who invented Ketchup” erzählt von der kindlichen Fantasie über den Ursprung der leckeren roten Sauce, ohne die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht dieselbe gewesen wäre, und ist Kurzweil pur. “Hats off to William Frawley”, das von der amerikanischen Sitcom I Love Lucy und einer ganzen Affenbande erzählt, gibt der kindlichen Seite des Albums eine berührende Ernsthaftigkeit.

“Girl, go forth!” mit seinen groovigen Luftpistolentakten a la The Normal und “A Seed is Scurrilous” mit seiner schwindeligen Trunkenheit stehen vielleicht für das schlüpfrige Mysterium der Pubertät, das in Williams Werk bereits das Etikett Pseudo Erotica bekommen hat. In der zweiten Hälfte des Albums treten nach und nach immer mehr schwermütige Motive und auch ein gewisses Grauen in den Vordergrund. Die tolle, an die frühen 80er erinnernde Synthesizermelodie in “We the ill are not so well” täuscht nicht darüber hinweg, dass das schleppende Piano und der zäh vorankriechende Gesang von der Hinfälligkeit des Körpers künden. Mag der gothinfizierte Kopfhänger “Testosterone as Poison?” noch Schonung bieten, so geht es in den abschließenden Stücken ans Eingemachte bzw um letzte und vorletzte Dinge: Der hörspielhafte Body Horror von “Throat Wound” geht in Wirklichkeit kaum stärker an die Substanz wie das anrührend-feierliche “Eucharist vs. Leukemia”, dessen Inhalt man aus Respekt nicht kommentieren sollte. Ein diffuses Knarren leitet daraufhin ein besonderes Finale ein, bei dem kein Geringerer als Andrew King mit John Donnes Holy Sonnet “This is my Play’s Last scene” dem Körper Lebewohl sagt und sich ganz der Transzendenz anvertraut. Der ins Grab gebettete Körper gehört nun gewissermaßen zu den “Things”, die dem abschließenden Track den Namen gibt, einem lichtdurchfluteten Gegenzoom, der noch einmal alles von Sorrow bis Joy enthält.

Man sollte die Songs auf “Get me a Ladder… Get me a Ladder!” und ihre Reihenfolge freilich nicht überinterpretieren, und doch beschleicht einen am Ende das Gefühl, ein ganzes Leben in all seiner Tragikomik mit seinen freudvollen, neugierigen, leidenden, friedvollen Seiten quer durch alle wichtigen Abschnitte miterlebt zu haben. Was “Get me a Ladder… Get me a Ladder!” dabei merklich fehlt, ist ein einziger Moment der Langeweile. (U.S.)

Vertrieb: Old Europa Cafe