Wenn es einem Künstler gelungen ist, dass sein Name adjektivisch gebraucht wird, so bedeutet das mindestens zweierlei: eine Kanonisierung einerseits und andererseits, dass sein Werk gewisse inhaltlich-ästhetisch-gestalterische Konstanten aufweist, wiederkehrende Motiv(komplex)e. Beispiele wären etwa Kafka (der Mensch ist nicht zu durchschauenden Mächten ausgesetzt), Lovecraft (der Mensch ist einem nicht zu beherrschenden kosmischen Grauen ausgesetzt), Cronenberg (der Mensch in seiner Fleischlichkeit), Thomas Bernhard (Invektive in rhythmisch-musikalischer Sprache). Auch Lynch hat schon lange seinen Platz in solch einer Runde gefunden, wie ein (durchaus zu diskutierender) Eintrag im Urban Dictionary beweist: „Lynchian“ wird da definiert als „having the same balance between the macabre and the mundane“.

Wenn es einem Künstler gelungen ist, dass sein Name adjektivisch gebraucht wird, so bedeutet das mindestens zweierlei: eine Kanonisierung einerseits und andererseits, dass sein Werk gewisse inhaltlich-ästhetisch-gestalterische Konstanten aufweist, wiederkehrende Motiv(komplex)e. Beispiele wären etwa Kafka (der Mensch ist nicht zu durchschauenden Mächten ausgesetzt), Lovecraft (der Mensch ist einem nicht zu beherrschenden kosmischen Grauen ausgesetzt), Cronenberg (der Mensch in seiner Fleischlichkeit), Thomas Bernhard (Invektive in rhythmisch-musikalischer Sprache). Auch Lynch hat schon lange seinen Platz in solch einer Runde gefunden, wie ein (durchaus zu diskutierender) Eintrag im Urban Dictionary beweist: „Lynchian“ wird da definiert als „having the same balance between the macabre and the mundane“.

Die Kehrseite dieser angesprochenen Konstanten kann manchmal eine gewisse Vorhersehbarkeit der eingesetzten Mittel, der abgearbeiteten Themen sein. Vor einigen Jahren kreierte ein Lynchfan einen Werbespot für den von Lynch vertriebenen Kaffee und bediente sich dabei all der Ingredienzien, für die Lynch bekannt ist (dröhnend-unheilschwangere Tonspur, Closeups, flackerndes Licht, rückwärtssprechende Stimmen). Dass diese Erfüllung einer gewissen Erwartungshaltung problemtaisch sein kann, zeigte sich bei Lynchs bislang letztem Langfilm „Inland Empire“, der außerhalb des Studiosystems entstand und digital gedreht wurde und der das, was oftmals etwas vereinfachend als das „Surreale“ seiner Filme bezeichnet wird, potenzierte, und deutlich machte, dass Beschränkungen manchmal auch der Fokussierung dienen können, ohne dass man deswegen allzu „dogmatisch“ vorgehen muss. Oft hatte man bei „Inland Empire“ den Eindruck, dass genau dieser Ton oder dieses Bild zu sehen bzw. hören war, weil es einfach zu einem Film von Lynch gehört. Dass der Film dennoch sehenswert ist, ist etwas anderes.

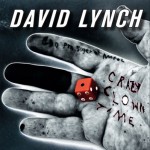

All diese Überlegungen haben insofern mit „Crazy Clown Time“ zu tun, als man natürlich auch auf Lynchs Debütalbum (Ver)Störendes, Irritierendes erwartet. In einigen Rezensionen zu „Crazy Clown Time“ wurde schon thematisiert, dass es überrascht, dass dieses Album erst jetzt erscheint, schließlich interessiert sich Lynch schon seit Dekaden für Klang und auch für Songs. So kann man den Soundtrack zu seinem Langdebüt „Ersaserhead“ als Protoindustrial neben Throbbing Gristles etwa zeitgleich entstandenes „After Cease To Exist“ stellen, aber am Ende des Films hört man eben auch den (später u.a. von Haus Arafna und auch den Pixies gecoverten) Song „In Heaven“. Seine Arbeit mit Stammkomponist Angelo Badalamenti dürfte hinlänglich bekannt sein. In den letzten Jahren wurde deutlich, dass Lynchs Augenmerk sich auf Medien jenseits und abseits des Films fokussierte: Seine Bilder und Fotografien wurden vor einiger Zeit passenderweise im Brühler Max Ernst-Museum ausgestellt, die Pariser Fondation Cartier widmete Lynch vor einigen Jahren eine umfamgreiche Retrospektive (zu der er die auch auf diesen Seiten nicht unbekannte Band Fovea Hex einlud, was natürlich sein Interesse an Frauengesang (vgl. Julee Cruise) widerspiegelte). Jüngst steuerte er zur am gleichen Ort stattfindenden Ausstellung „Mathematics-a beautiful elsewhere“ Klänge bei.

Aber zum Album: Das schon vor einigen Monaten als Single veröffentlichte „Good Day Today“, das laut Linernotes davon handelt „sick of negativity” zu sein, ist eine wenig inspirierte Elektropopnummer, auf der Lynch mit vom Vocoder verzerrter Stimme „send me an angel“ und „so tired of dark” verkündet. Wenn das alles wäre, könnte man das Album schnell als Fehlschlag abtun. Aber dann kommen Tracks wie „So Glad“, auf der Lynch mit einem seltsamen Falsett als dementer Trucker „I’m so glad you’re gone/Free in my house/Free in my truck“ singt und man dem lyrischen Ich nicht glaubt, froh darüber zu sein, dass „ball and chain“ weg sind. Dass Lynch sich an dieser tradierten amerkanischen Form orientiert, dürfte nicht überraschen, wenn man sich die Soundtracks seiner Filme anschaut und bedenkt, dass er von Anfang an ein Chronist der (Schattenseiten der) USA gewesen ist. Es fällt auf, dass Lynchs Stimme auf jedem Song anders klingt: Flüsternd bei „Noah’s Ark“, Tabak kauend bei „Football Game“ oder wieder im merkwürdigen Falsett beim Titelstück, ganz so, als wolle er, dass man über ihn frei nach Eliot respektive Dickens sagt: „He do the clown in different voices“. Dabei bedient Lynch sich sonst innerhalb der Songs sowohl textlich als auch musikalisch repetetiver Momente, am deutlichsten vielleicht bei „Noah’s Ark“: „I know a, know a s, know a s, know a song/To sing/On this dark night./On this dark, dark, dark, dark, dark night/On this dark night/On this dark, dark, dark, dark, dark night“. Die vom Blues inspirierten Stücke könnte man sich auch im Roadhouse von Twin Peaks vorstellen, dabei wird die Rezeption natürlich durch die Kenntnis des restlichen Oeuvres stark gelenkt, denkt man an Clowns wie Gacy oder Pennywise oder noch naheliegender an den „Mystery Man“ aus „Lost Highway“ oder daran, welche Rolle Roy Orbisons „candy coloured clown they call the sandman“ in „Blue Velvet“ zukommt. Daneben steht ein Stück wie „Strange and Unproductive Thinking“, auf dem erneut der Vocoder zum Einsatz kommt und dessen endloser Text wahrscheinlich die Weltanschauung des Künstlers widerspiegelt und es unter anderem heißt: „we discover the possibilities of progressive behaviour and the ultimate realization of the goal of evolution“. Unweigerlich muss man an Lynchs Eintreten für die transzendentale Meditation und ihre merkwürdigen (und das ist nicht im Lynch’schen Sinn zu verstehen) Vertreter denken und schämt sich ein bisschen fremd. Dann gibt es aber eben wieder Stücke wie „Speed Roaster“, auf dem Lynch zu einer langsamen Bluesnummer mit weitgehend unbearbeiter Stimme auf beklemmende Weise „I guess you could say, I might have been sort of stalking you“ singt.

Der Legende nach rief der inzwischen verstorbene Dennis Hopper bei Lynch an, um sein Intesse an der Rolle des Frank in „Blue Velvet“ zu bekunden und sagte: „Ich bin Frank“, woraufhin Lynch dachte, eigentlich wolle er nicht jemanden wie Frank kennen lernen. Auf „Crazy Clown Time“ setzt Lynch nun selbst die persona(s) solch einer Figur auf. Dass dabei dieses Album nicht den gleichen Widerhall erfahren kann wie vor mehr als drei Jahrzehnten „Eraserhead“, sollte sich von selbst verstehen.

(M.G.)

Label: Sunday Best